特殊再融资债推升政府债供给——第四季度政府债供给报告

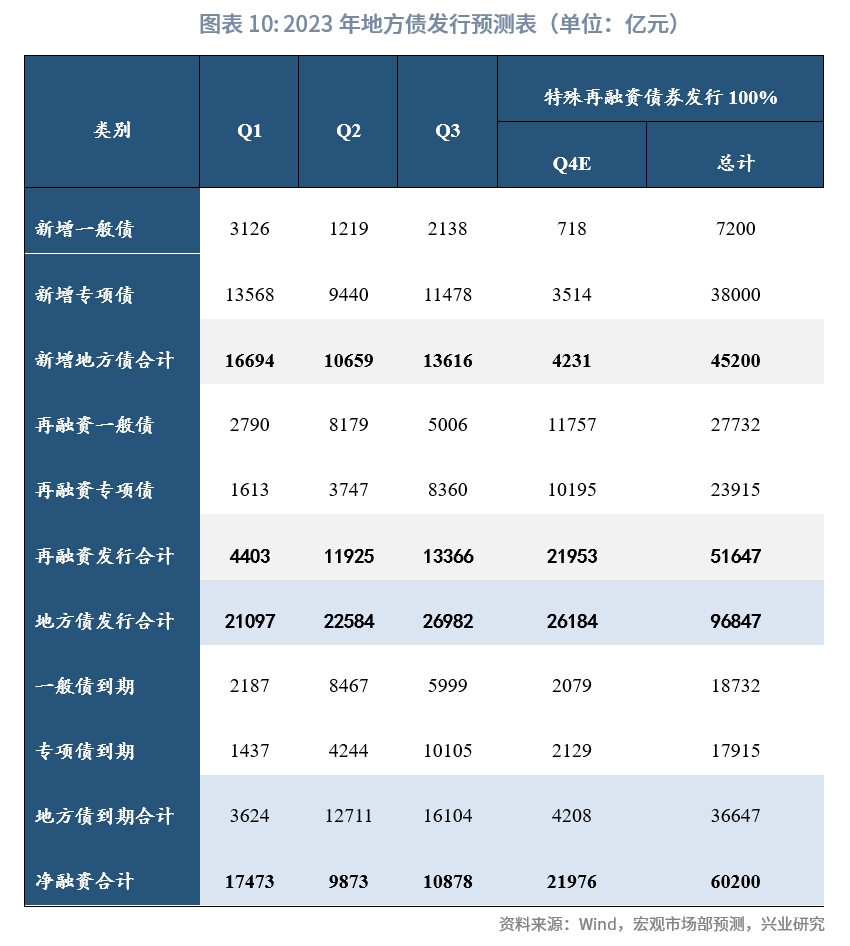

2023年第四季度,新增地方债发行接近尾声,同时,在一揽子化债方案的推进下,第四季度再融资债券将推升政府债供给。

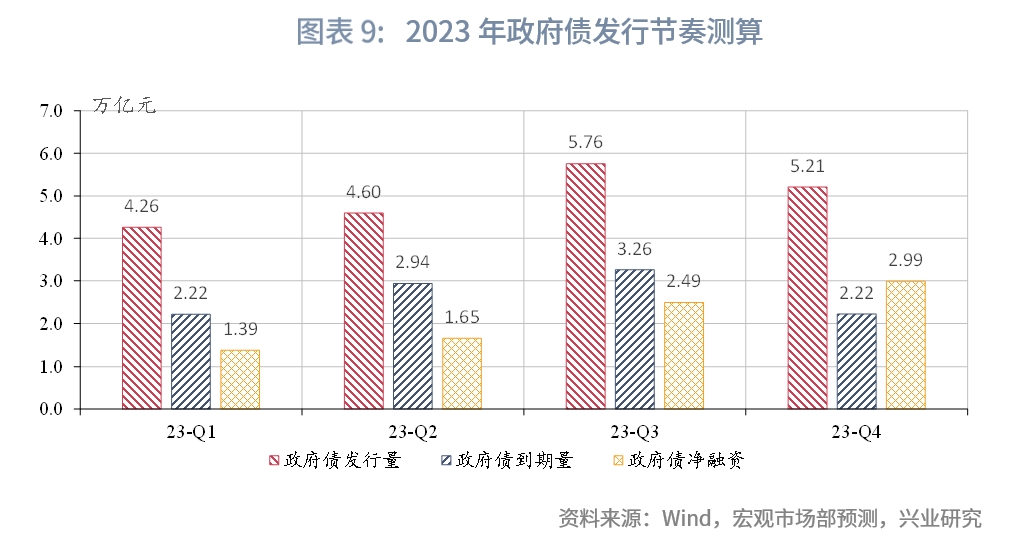

从政府债发行节奏来看,考虑到特殊再融资地方债的发行,2023年第四季度的政府债供给规模较高,发行规模可能超5万亿元,净融资接近3万亿元;若临时增加国债的发行,则政府债供给可能进一步上升。从2023年第四季度的国债和地方债供给来看,若国债完成全年的新增额度,则第四季度国债发行规模可能达到2.59万亿元,净融资0.79万亿元;若第四季度完成1.5万亿元特殊再融资地方债的发行,第四季度地方债发行规模可能达到2.62万亿元,净融资2.20万亿元。

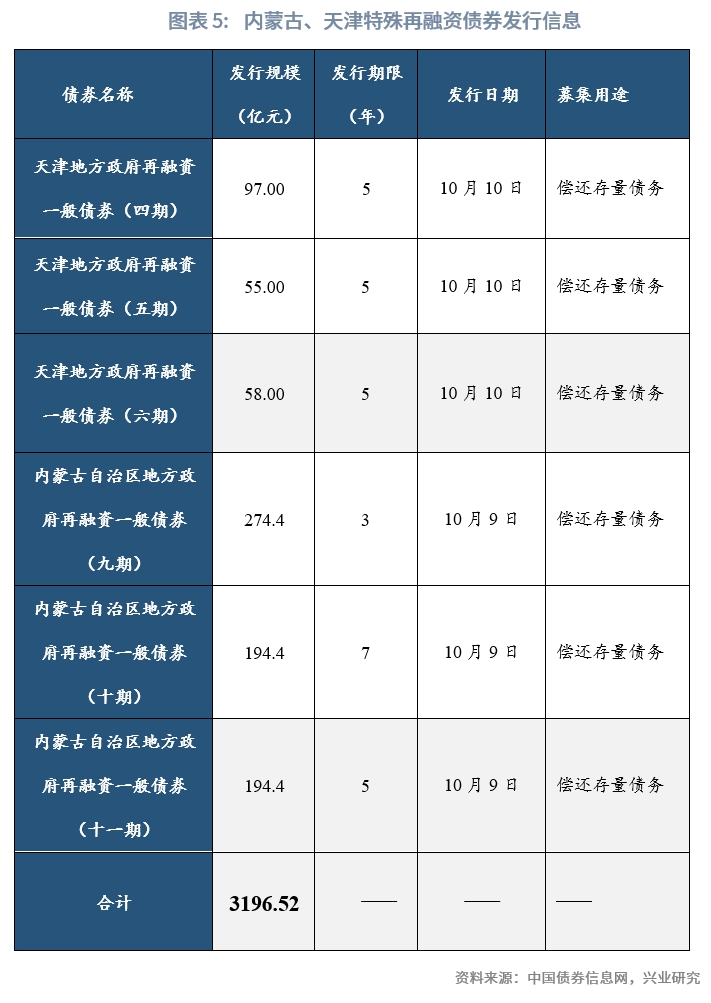

从特殊再融资债券来看,内蒙古、天津等省市相继发行特殊再融资债券。由于一般债与专项债对项目回报的要求不同,目前已披露的特殊再融资债以一般债为主。特殊再融资债对社融的影响取决于存量债务的形式,在置换完成前可能阶段性推升社融,等到置换完成后其对社融的影响也会消退。

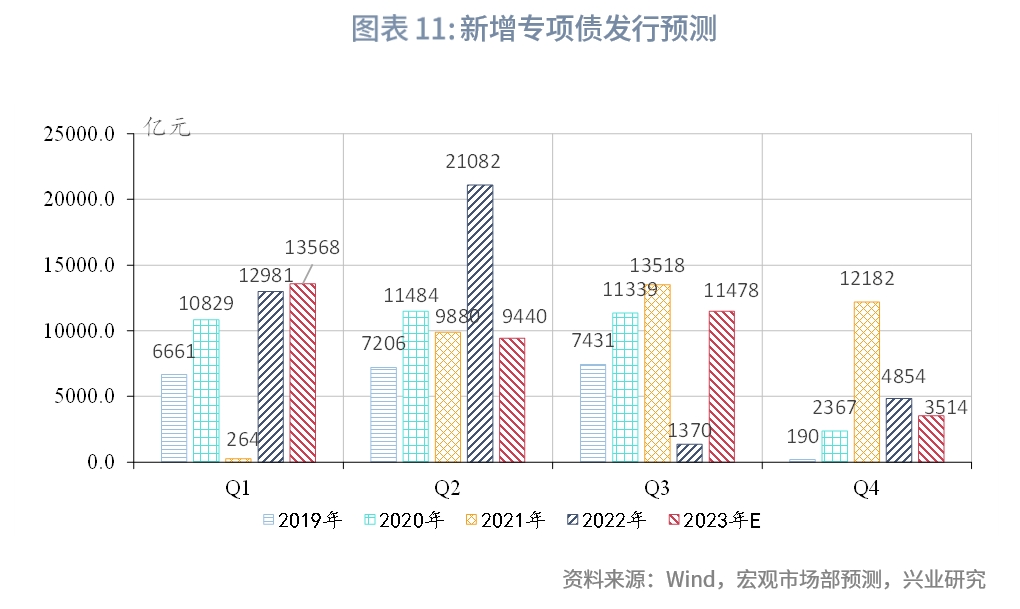

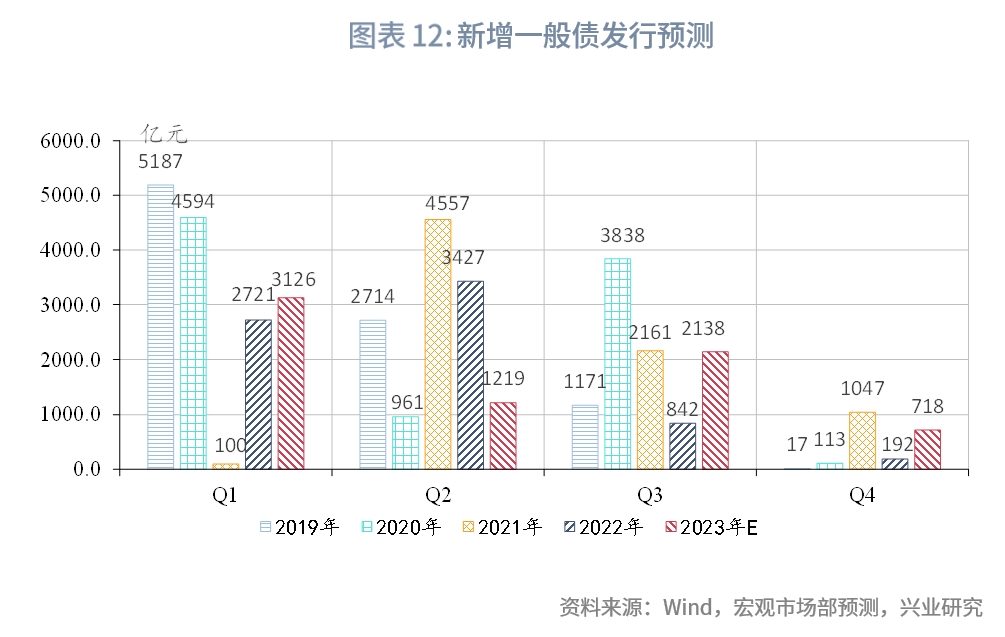

从新增地方债发行来看,第四季度将发行剩余新增额度,新增一般债、专项债分别约718、3513亿元,较2022年同期分别增加526亿元、减少1341亿元。

2023年第四季度,地方债发行接近尾声,但稳增长压力犹存,增量政策仍需多渠道加力。同时,为化解存量债务风险,第四季度会发行特殊再融资债券,将推升政府债净融资规模。由此,我们对2023年第四季度的政府债供给规模、结构进行了预测。

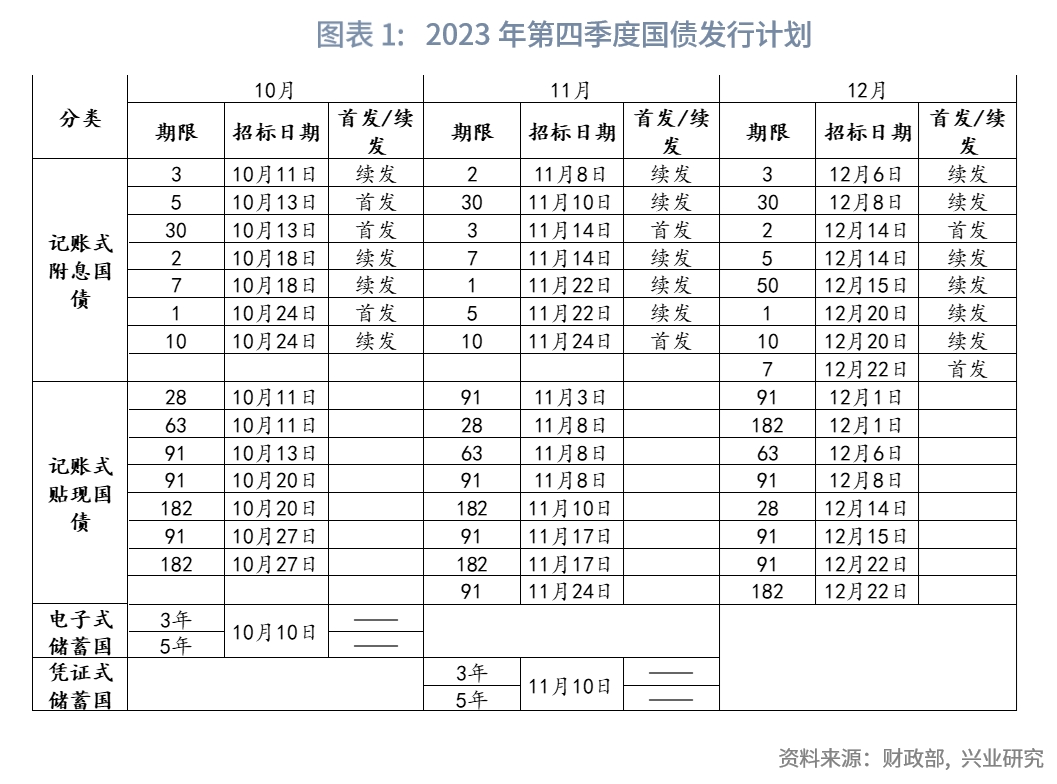

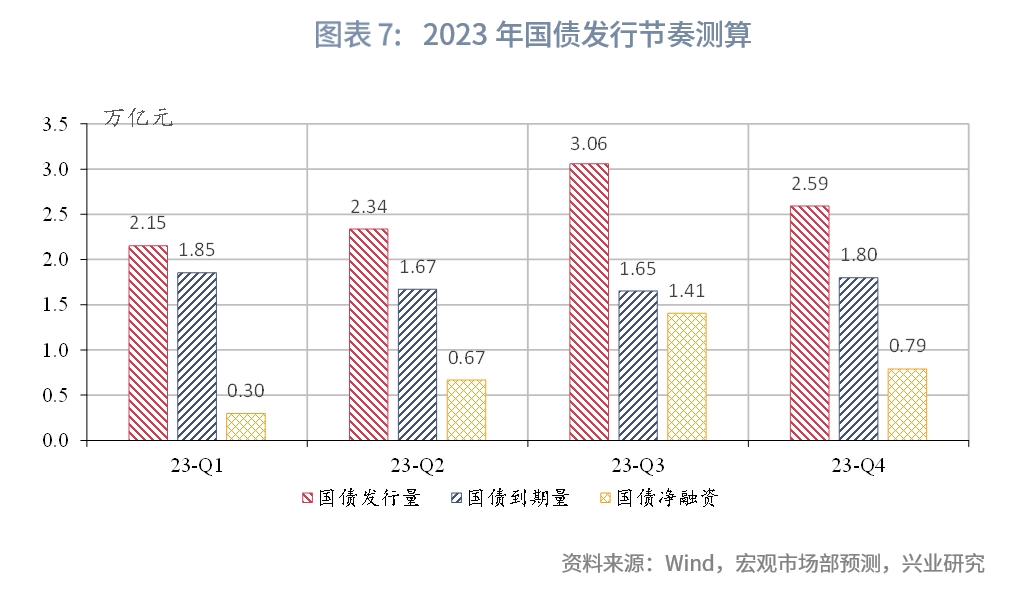

截至9月末,国债当年新增额度剩余0.79万亿元,若全部使用完成,第四季度国债发行可能达到2.59万亿元,若临时增加国债的发行,国债实际发行规模可能超过上述规模。2023年国债新增额度3.16万亿元,前三季度国债合计净融资2.37万亿元,剩余0.79万亿元;考虑到期规模,第四季度国债发行规模可能达到2.59万亿元。从发行期数来看,根据第四季度国债发行计划,第三季度计划发行22期附息国债、23期贴现国债和4期储蓄国债。从已披露的单期发行规模来看,10月贴现国债的单期规模明显缩量,28天和63天贴现国债的单期发行规模仅为100亿元,而9月对应期限的发行规模分别为200亿元和400亿元。若第四季度临时增加国债的发行,国债的实际发行规模可能超过上述估计值。

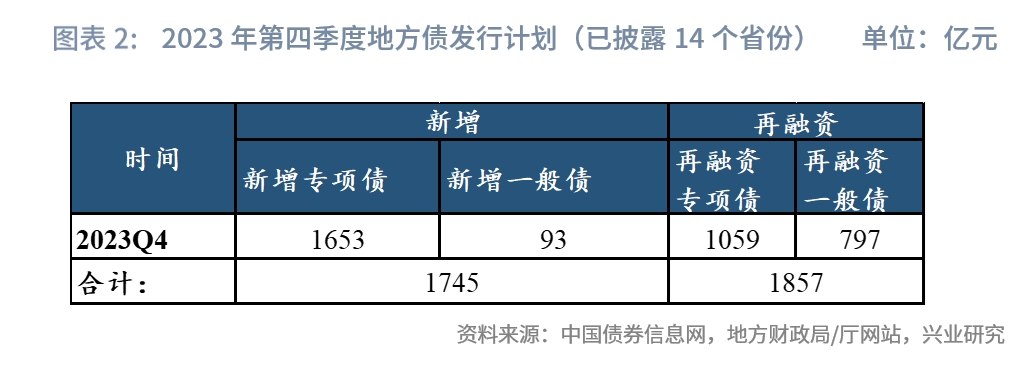

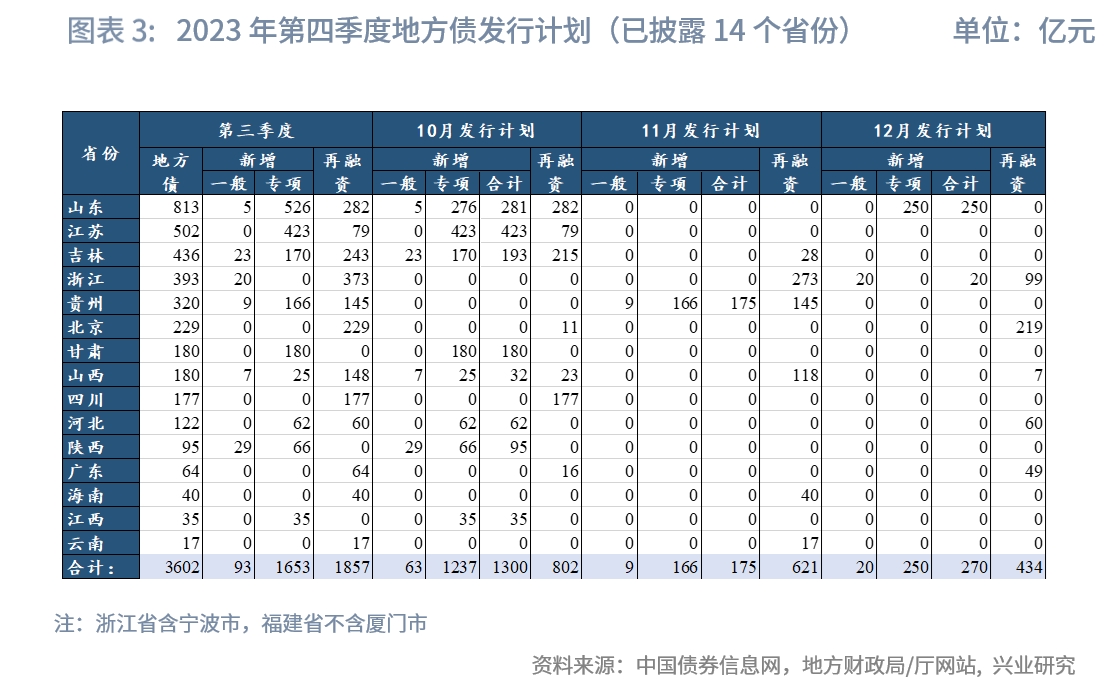

截至2023年9月30日,根据各省市已披露的第三季度地方债发行计划,已披露省份14个,未披露省份17个,已披露计划发行新增地方债共计1745亿元,其中,新增一般债93亿元,新增专项债1653亿元;计划发行再融资地方债1857亿元,其中,再融资一般债797亿元,再融资专项债1059亿元。

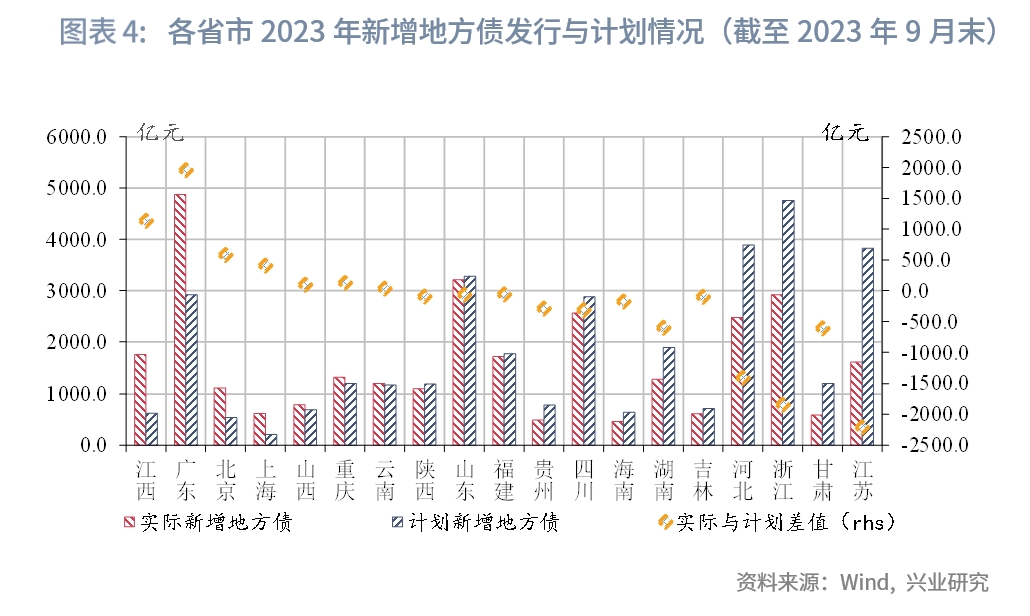

需要注意的是,计划发行规模总体及节奏可作为大致参考,实际发行情况由于各地披露时间与下达额度、期间调整均有关,因此实际与计划会有一定差异。从新增地方债来看,截至2023年9月末,大多数省市实际发行规模与计划发行规模有差异,其中部分省市差异较大。如江西、广东、北京三个省份实际发行规模高于计划发行规模,差额均超过500亿元;江苏、浙江、河北等省份实际发行低于计划发行量,差额均超过1000亿元。

2023年8月22日,据财新周刊报道,过去两个月,各地方政府已上报建制县隐性债务风险化解试点方案。目前监管部门已初步批复方案及额度,特殊再融资债券或在下半年重启发行,额度约1.5万亿。可能涉及12个地方债务压力较大的省份和地区,包括天津、贵州、云南、陕西、重庆等债务压力较大的省份和地区偿还债务,在配额上将给予更多支持。

根据中国信息债券网公布,目前共6个省份陆续发布特殊再融资债券发行公告,其中,内蒙古663.2亿、天津210亿、辽宁870.42亿,云南533亿元、重庆421.9亿元、广西498亿元,合计规模为3196.52亿元,其募集用途均为偿还存量债务。

其中,2023年内蒙古自治区政府再融资一般债券(九期至十一期)发行总额663亿元,分别为274.40、194.40、194.40亿元;期限分别为3年、7年和5年;募集资金用于偿还存量债务。根据中国证券网消息,10月6日披露文件更新前,相关文件显示:“债券资金纳入一般公共预算管理,募集资金全部偿还政府负有偿还责任的拖欠企业账款。”

从规模来看,由于该部分特殊再融资债券详细信息未官方披露,也没有具体的发行时间节点,目前的规模以相关报道作为依据。根据目前发行情况,再融资债券发行较快。由此我们假设本批约1.5万亿元特殊再融资发行或在第四季度全部发行完毕。

从影响来看,一是新增的特殊再融资债券的发行将直接增加政府债净融资。由于本轮的特殊再融资债券用于化解隐性债务,而隐性债务多数不在目前的政府债务中,因此会直接增加政府债务余额,形成政府债净融资增量。

二是新增的特殊再融资债券中一般债规模或大于专项债规模。隐性债务的核心特征在于政府为公益性项目建设所产生的用财政资金偿还的债务,而一般债可以用于纯公益性项目,专项债更加强调收支平衡,因此,更多隐债可能被置换为一般性债务。

三是对社融总量的影响与募集资金用途及发行置换节奏有关。特殊再融资债券会增加政府债务规模,但对社融整体的影响取决于两个因素:一是取决于置换化解的存量债务类型。若置换贷款或信用债,则置换前政府债规模上升,置换后,贷款或信用债规模会相应减少;若以政府为债务主体,用于偿还企业欠款,则需要穿透看该笔资金的最终用途安排,才能判断对社融总量的影响。二是取决于发行与置换的节奏,对社融规模的影响是动态变化的。从特殊再融资债券发行后,到置换为贷款或公司债之前,政府债规模的增加将直接拉动社融规模,置换后则会相应地降低贷款或公司债规模。

考虑到特殊再融资地方债的发行,2023年第四季度的政府债供给规模较高,净融资接近3万亿元。从2023年第四季度的国债和地方债供给来看,若国债完成全年的新增额度,则第四季度国债发行规模可能达到2.59万亿元,净融资0.79万亿元;若第四季度完成1.5万亿元特殊再融资地方债的发行,第四季度地方债发行规模可能达到2.62万亿元,净融资2.20万亿元。综上,第四季度政府债发行规模可能超过5万亿元,净融资接近3万亿元。

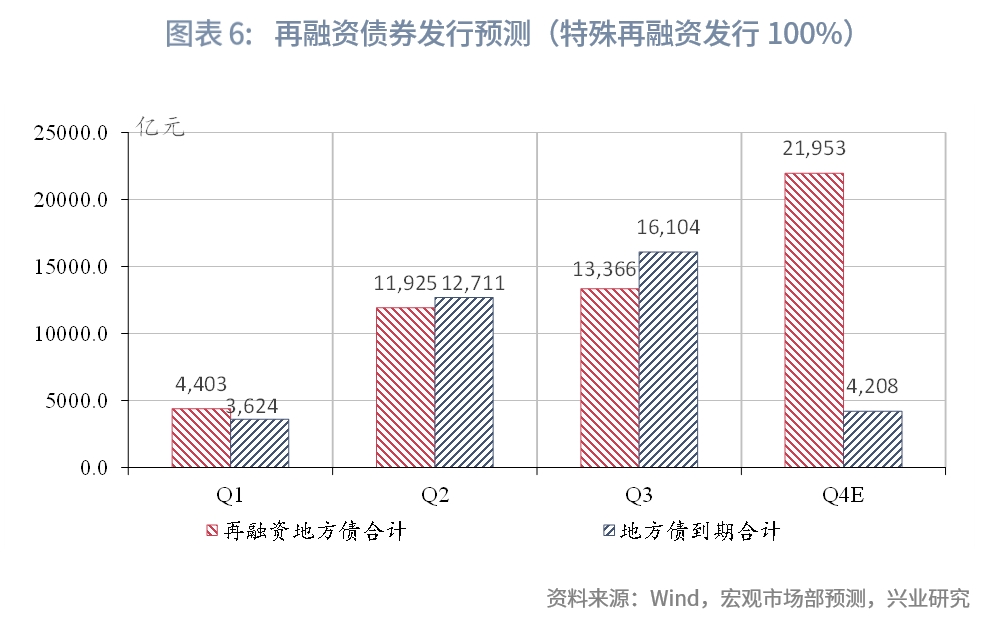

从地方债整体来看,第四季度再融资债券将作为主要发行类型。由于第三季度新增地方债发行节奏显著加快,第四季度新增地方债主要发行剩余额度部分。同时,为化解存量债务,第三季度尾声中央分配再融资债券额度,用于发行特殊再融资债券,各地将于第四季度陆续发行。

从新增地方债来看,第四季度将发行剩余新增额度,新增一般债、专项债分别约718、3513亿元,较2022年同期分别增加526亿元、减少1341亿元。

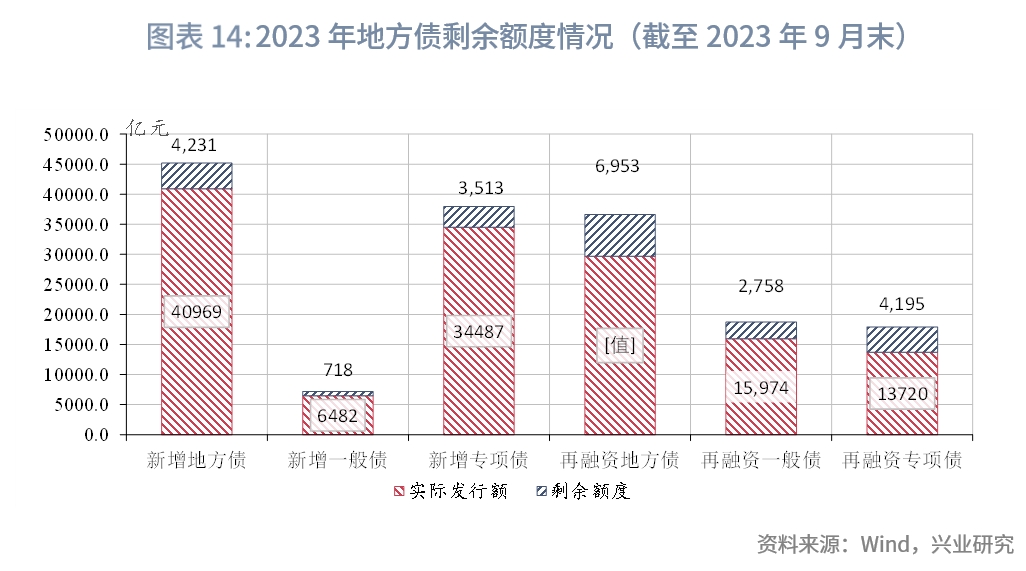

从发行规模来看,截至2023年9月末,新增地方债券40969亿元。其中,新增一般债6482亿元,新增专项债34487亿元;再融资债券29694亿元,其中,再融资一般债15974亿元,再融资专项债13720亿元。

从剩余额度来看,根据2023年的预算安排,前三季度新增额度发行量约占全部新增额度的90.6%。截至2023年9月末,全年新增一般债剩余4231亿元,专项债剩余3513亿元。

从地方债的发行节奏来看,2023年第一季度地方债发行节奏靠前,第二季度发行节奏放缓,第三季度显著加快,与经济稳增长压力变化较为一致。目前,一般债发行节奏略低于2022年同期,专项债发行节奏高于2022年同期,发行进度分别为90.0%、90.8%。

从再融资债券来看,前三季度再融资债券规模与到期规模比例为92%。从数据来看,2023年上半年再融资债券发行规模为29695亿元,到期债务规模约为32439亿元。

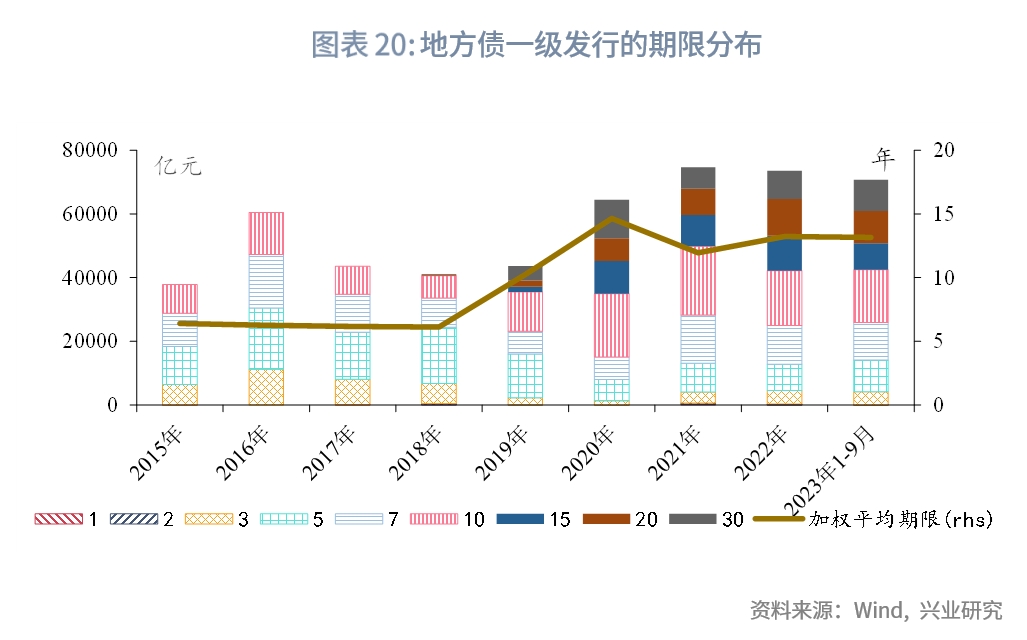

从发行期限分布来看,2023年前三季度的地方债发行加权平均期限为13.17年,和2022年大体持平。10年期以上的超长地方债的发行占比为40%,相较2022年小幅下降;5年期地方债的占比较2022年提升。

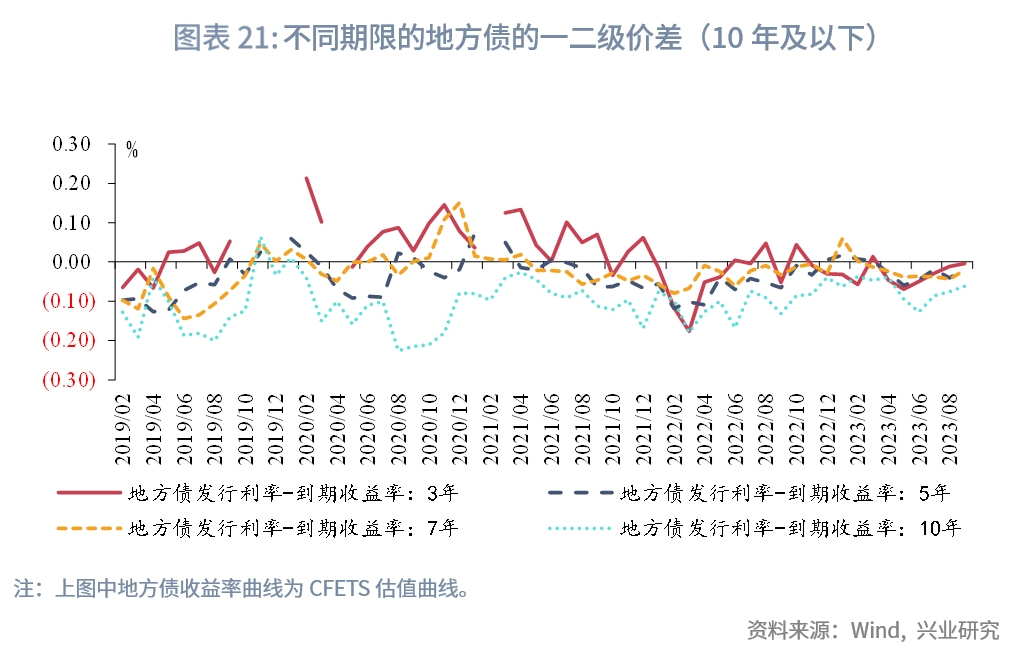

从一二级发行价差来看,第三季度地方债供给上升,地方债一二级利差倒挂收窄。第三季度,地方债一级市场供给规模上升,地方债的一二级价差倒挂幅度收窄。

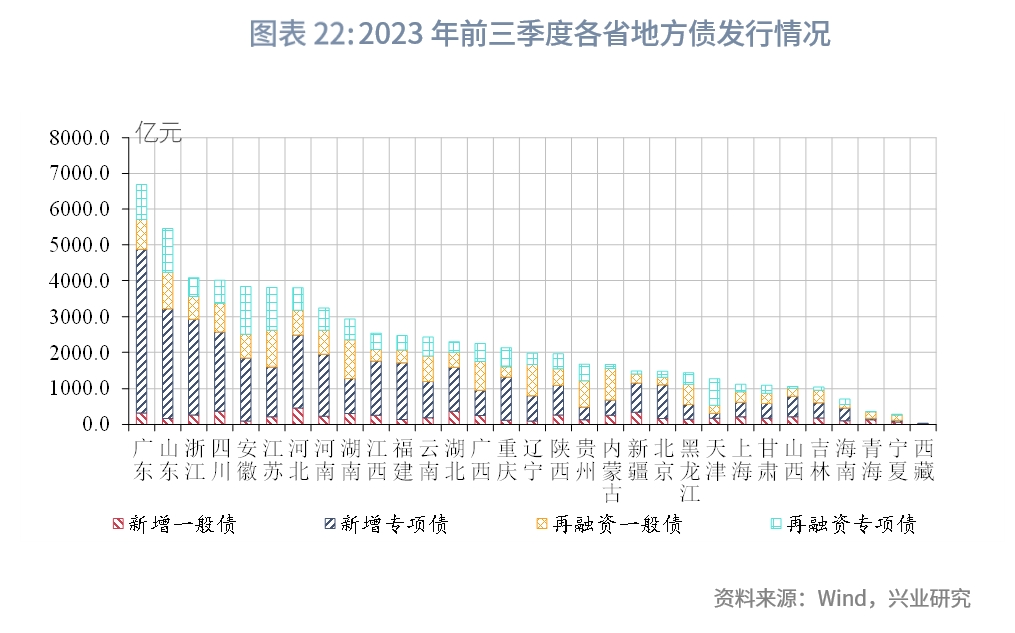

分地区来看,2023年前三季度地方债发行规模前六的省份为广东、山东、浙江、四川、安徽、江苏,发行规模均超过3000亿元。从地方债发行结构来看,专项债仍是各省的主力军,新增地方债中专项债占比较高的省份包括山东、安徽、广东、福建、重庆、浙江,前三季度新增专项债发行在新增地方债规模中比例在90%及以上。

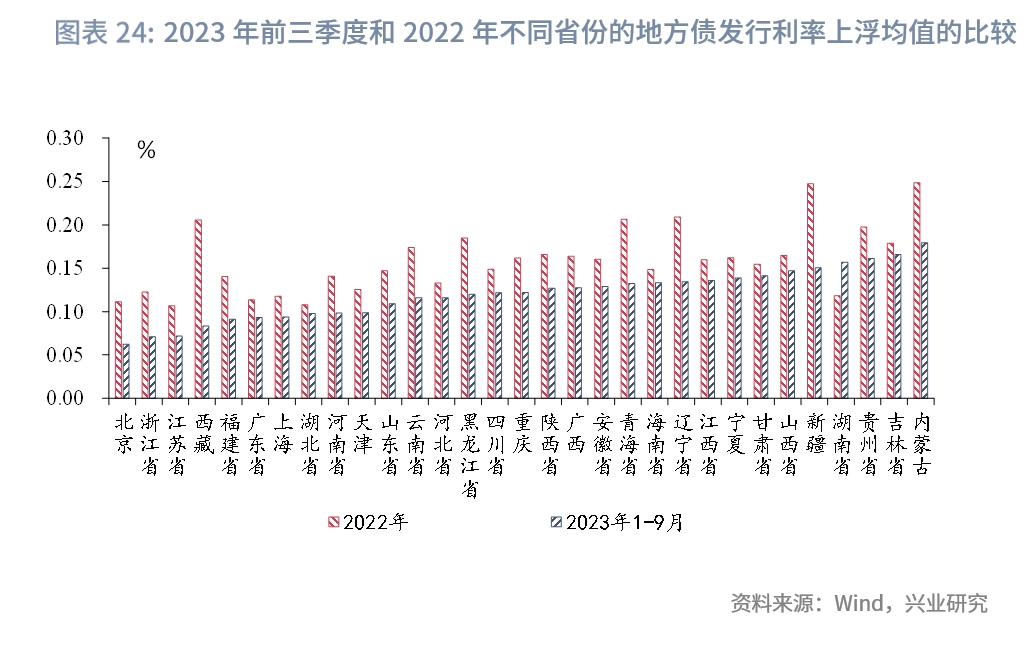

2023年前三季度,地方债发行定价加点整体下移,且区域间定价差异收敛。从各地区地方债平均加点幅度来看,2023年前三季度,地方债平均加点幅度为12bp,较2022年下降3bp;最高加点为18bp,较2022年下降7bp;最低加点下降至6bp,较2022年下降5bp;最高加点和最低加点的差值为12bp,较2022年的14bp小幅收窄。

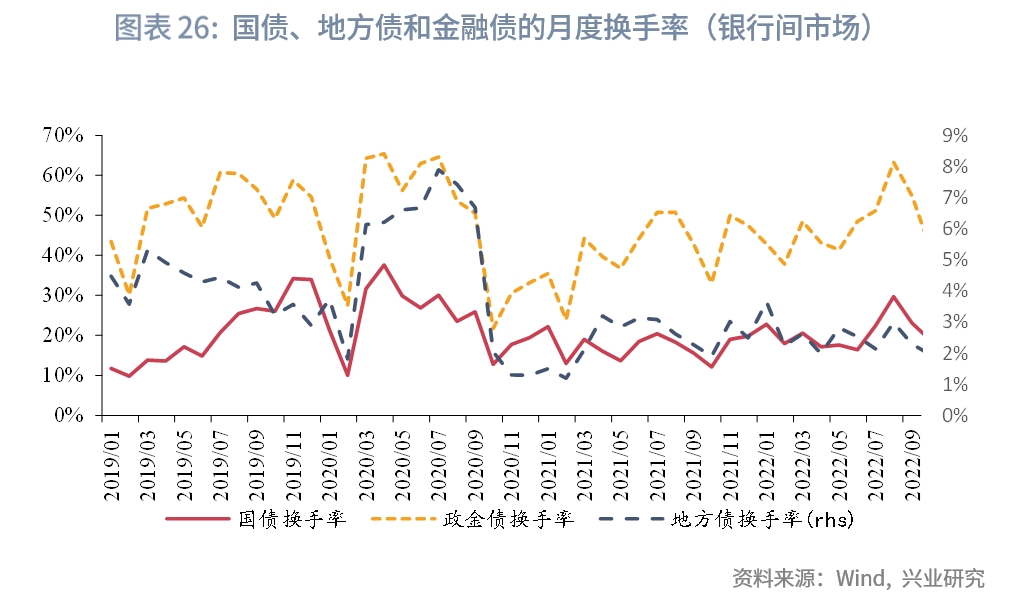

从地方债的二级市场交易活跃度来看,2023年第三季度,地方债的成交量保持高位。2023年第三季度,地方债交易较为活跃,单月成交量在9000亿元以上,尤其是2023年8月,降息落地后,10年国债利率突破前低,地方债成交量达到1.3万亿元,换手率达到3.50%左右。

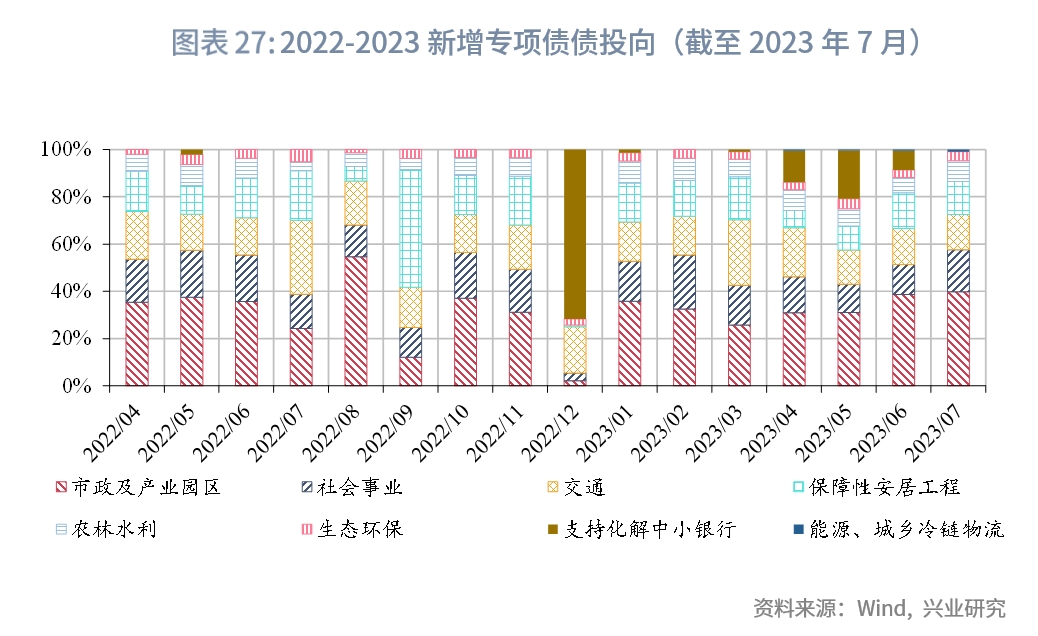

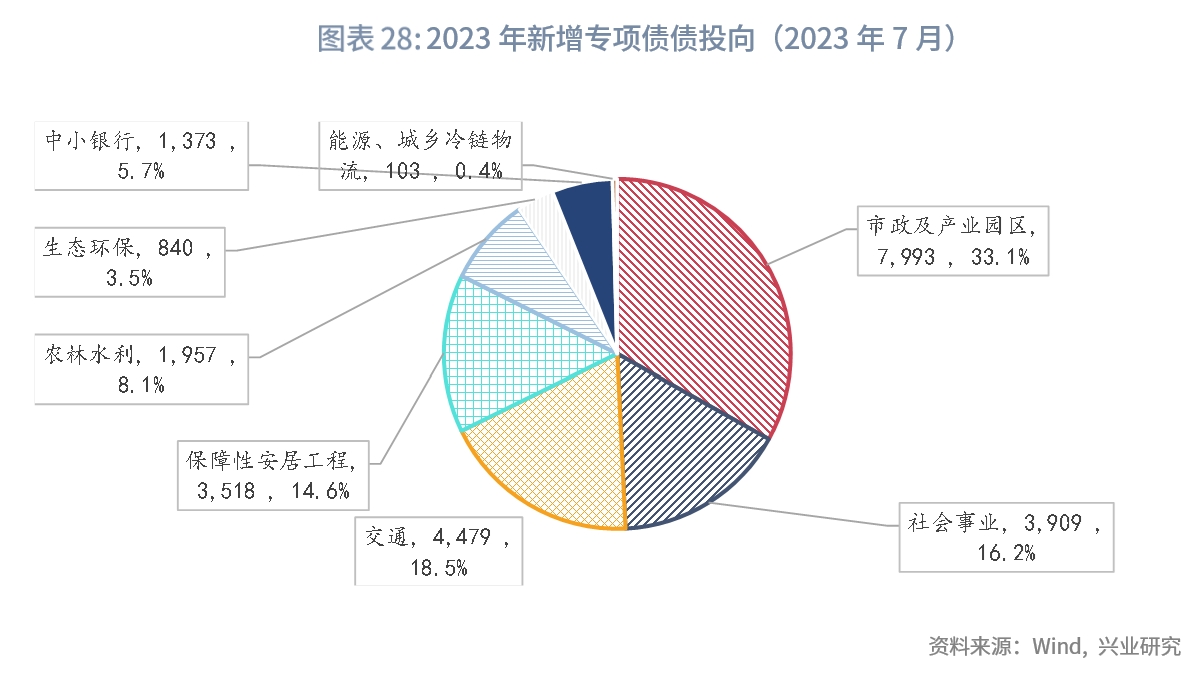

截至2023年7月,新增专项债主要投向为市政及产业园区、交通基础设施、社会事业、保障性安居工程。新增规模分别为718.87、267.71、321.55、250.82亿元,占比分别达33.1%、18.5%、16.2%、14.2%。而能源、生态环保类别占比较少,仅为0.4%、3.5%。

注:

转载声明

转载申请请联系market-service@cib.com.cn邮箱,我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可,不得进行引用或转载,否则我司保留追诉权利。

服务支持人员

-

李璐琳021-2285275113262986013liliulin@cib.com.cn

-

汤灏021-2285263013501713255tanghao@cib.com.cn