掉期负值可善用期权套保——暨“811汇改”八周年纪念

“811汇改”已走过8个春秋,人民币汇率波动率不断提升。2022年开启的人民币趋势行情中,无论是汇率修复还是波段性反弹,速率和幅度均大于此前两个周期。

2023年人民币波动率超过欧元和英镑,不及日元,这使得欧元兑人民币、英镑兑人民币同美元兑人民币正相关,日元兑人民币同美元兑人民币负相关。我们建议加大欧元结汇和日元购汇敞口的锁定。

人民币汇率承担更重要的宏观经济和国际收支稳定器职能,确保货币政策发挥更大作用。境内利率下行背景下,人民币由投资货币转变为融资货币。

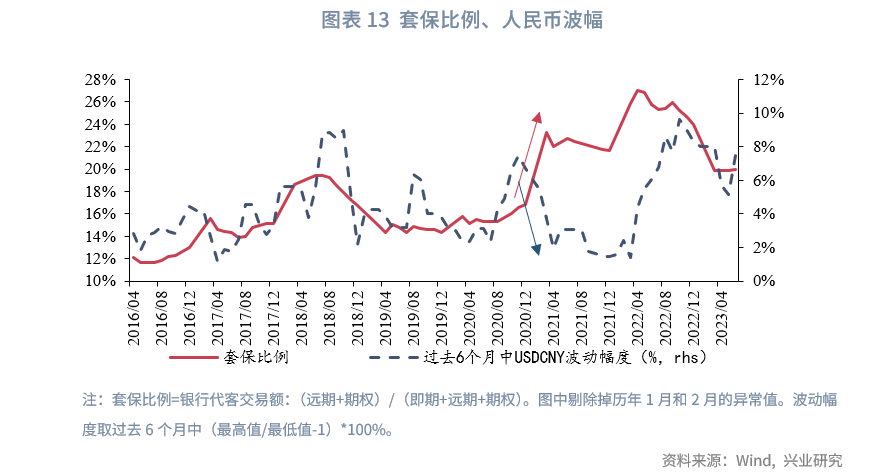

汇率行情切换加快、掉期点为负的背景下,套保比例有所回落。我们建议善用汇率期权工具,分批次锁定外汇敞口。

“811汇改”已走过8个春秋,人民币汇率波动率不断提升。本轮人民币趋势行情中,无论是汇率修复还是波段性反弹,速率和幅度均大于此前两个周期。人民币汇率承担更重要的宏观经济和国际收支稳定器职能,确保货币政策发挥更大作用。此外,人民币汇率的交易范式也发生了变化。

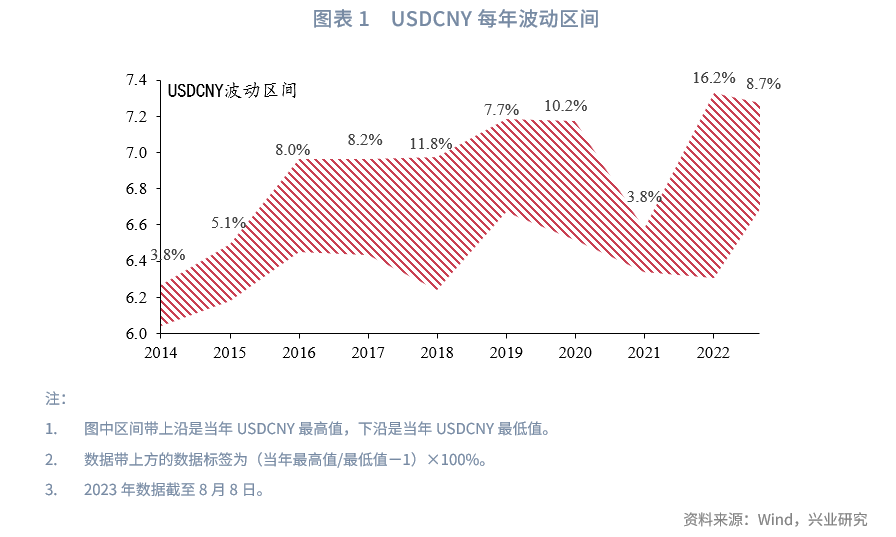

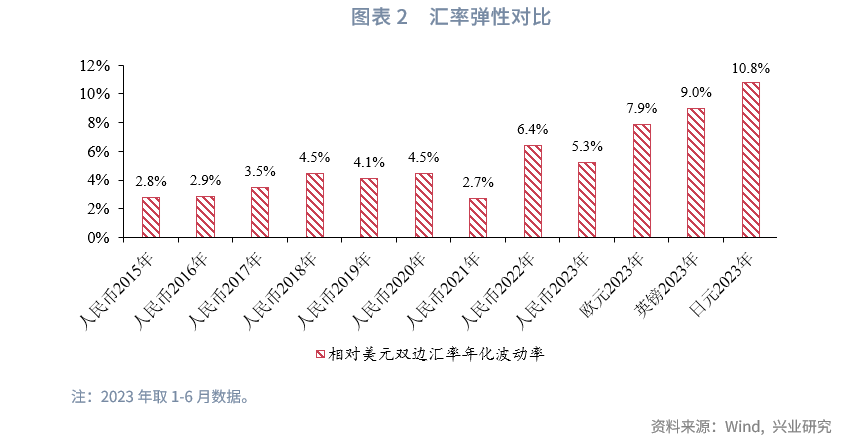

2022年是汇率波动的“大年”,人民币相对美元年化汇率波动率达到6.4%,振幅(最大值相对最小值变动率)达到16.2%。2023年上半年人民币年化波动率和振幅分别录得5.3%和8.7%,较2022年有所降低,但相较其他汇率波动“小年”(即单数年)波动弹性明显增加。

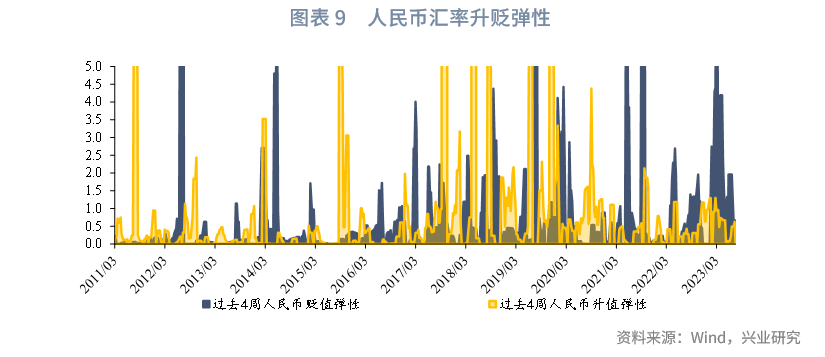

与前两轮相比,本轮美元兑人民币上行的速率明显更快、斜率明显更陡。而且人民币反弹波段中反弹的幅度达到“惊人”的8.3%,几乎倍数于2018年和2019年的反弹幅度4.6%和4.6%。这带来的启示是,准确预测美元兑人民币行情最高点和最低点的难度越来越大,为了避免错失窗口期,采取分批套保的策略要比盯住某个点位建仓更优。

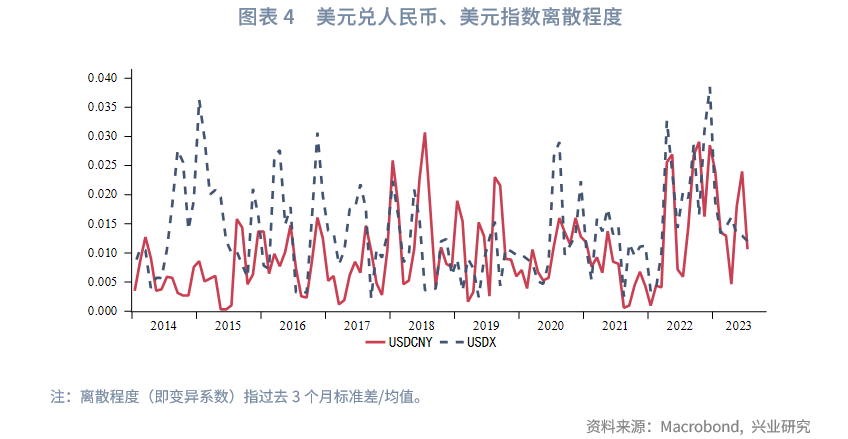

从离散程度(标准差/均值)来看,2017年前美元兑人民币与美元指数相比波动明显不足;2018年和2019年受到中美摩擦的冲击,美元兑人民币波动一度超越美元,随后波动中枢回落;2022年开始人民币汇率波动增长到与美元指数接近的程度,2023年则阶段性高于美元。

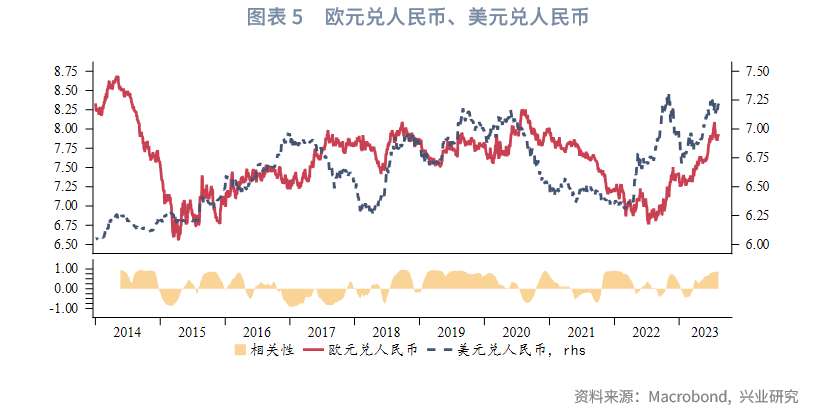

人民币汇率相对美元波动率增加后,非美货币相对人民币的运行也会受到影响:

以2014年为起点,除2017年以外欧元兑人民币同美元兑人民币整体呈现正比例相关,其隐含的原因是美元兑人民币的波动率持平或略高于欧元。

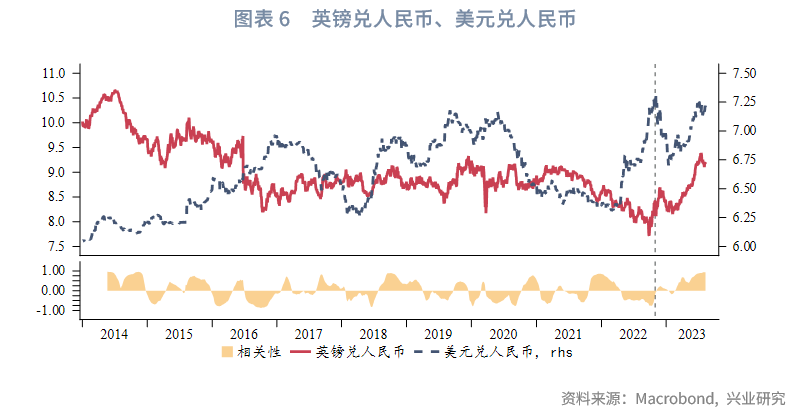

英镑兑美元的波动率持续高于人民币,因此英镑兑人民币的走势与美元兑人民币负相关。然而2022年第四季度开始人民币汇率的波动率显著增强并超过英镑,扭转了英镑兑人民币同美元兑人民币的相关性,目前二者呈现正相关。

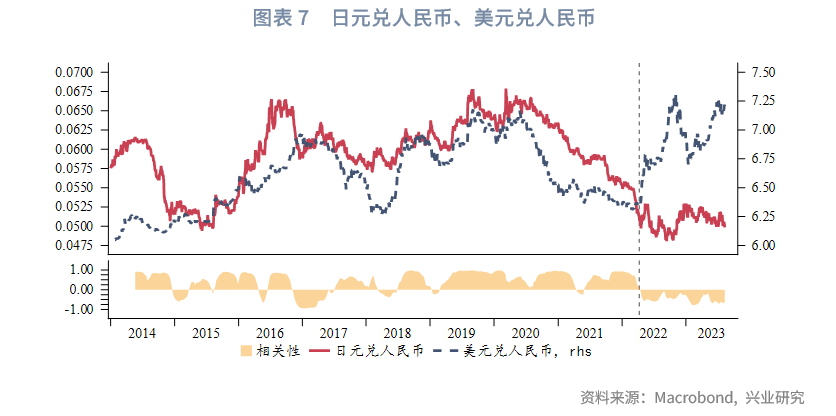

日元方面,2014年至2021年美元兑日元维持区间波动,日元兑人民币同美元兑人民币维持较强的正相关性。然而2022年开始日元波动率显著大幅增加,日元兑人民币与美元兑人民币负相关。

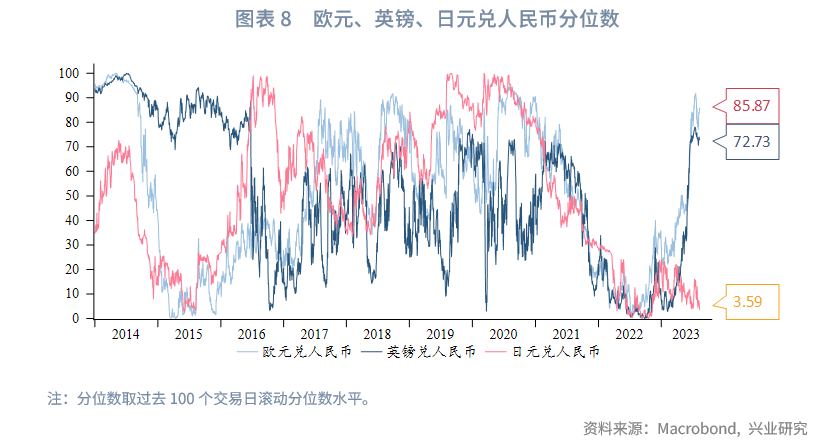

当前汇率波动率的排序大致为日元>人民币>英镑>欧元,由于波动率的不同,非美货币的套保策略也当有所差异。基于美元兑人民币处在本轮高位的基本判断,欧元兑人民币处于滚动100个交易日86%历史分位数水平,我们建议可加大欧元结汇敞口的锁定比例。英镑处于73%历史分位数水平,但考虑到英镑未来波动率可能再度高于人民币,在美元上行周期英镑兑人民币将回落,在美元下行周期英镑兑人民币上行的空间将大于欧元,因此长期限英镑结汇敞口可以观察后灵活锁定。日元兑人民币处于历史低位水平,我们建议加大日元购汇敞口的锁定。

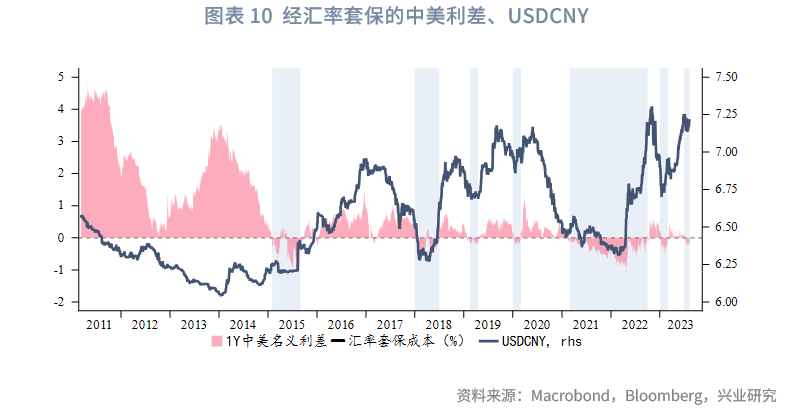

我们在《兴业研究汇率报告:人民币升值背后的融资货币新范式20230712(PRO)》报告中详细阐述了由于利率下行导致人民币由投资货币转变为融资货币,交易范式也因此发生了改变,包括具备避险货币的特征、人民币升值的弹性减弱、相对美元锚不对称超调、与日元联动共振等。从2023年7月起美元利率再度超过经汇率套保后的人民币利率,历史上这往往预示着美元兑人民币承受上行的压力。

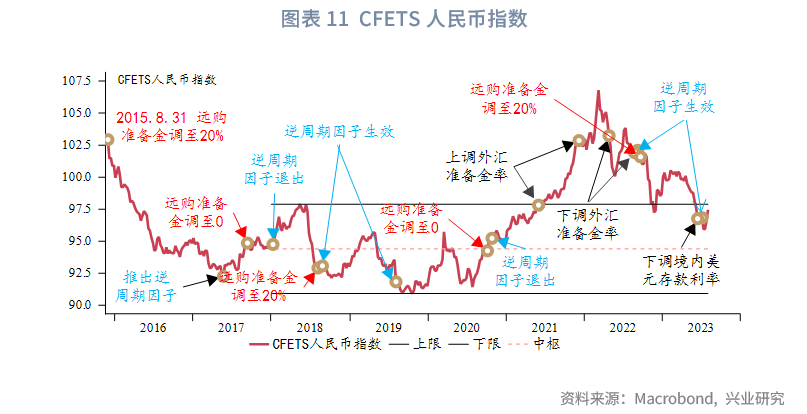

本轮人民币调整周期中外汇逆周期工具也已投入使用,包括远购风险准备金、外汇准备金率和境内美元存款利率、中间价逆周期因子、离岸人民币国债、跨境融资宏观审慎调节参数等等。

2021年人民币升值周期中CFETS指数上沿被扩大,近半年来CFETS人民币指数已经回到新中轴附近,假使CFETS指数的下沿不变,振幅从2020年前的3.6%拓展到7.4%意味着人民币已初步具备自由浮动货币的特征。

套保比例自2022下半年起有所回落。一方面在于外汇市场波动较大,部分企业可能在等待“最佳”点位的过程中错失锁汇窗口。对此正如我们在前文中所提示的,随着人民币汇率弹性增强,加之宏观趋势小年汇率随不可预测性事件的发生而快速行情切换,准确预测美元兑人民币最高点和最低点的难度加大,为了避免错失窗口期,采取分批套保的策略要更优。

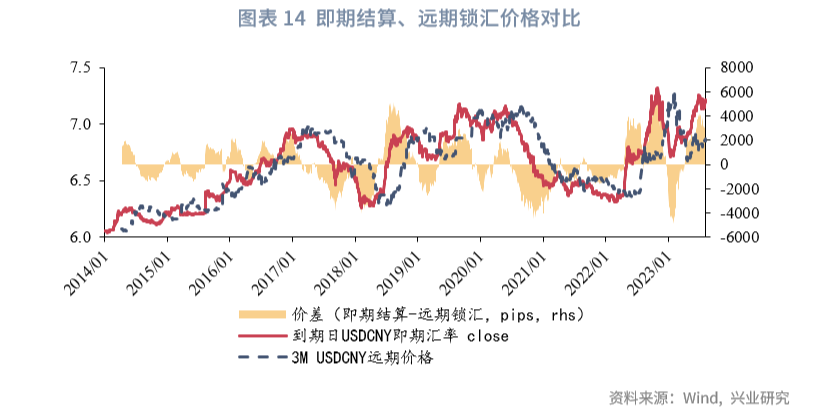

另一方面,本轮美元兑人民币上行周期中掉期点呈深度负值,使得结汇方向企业锁汇较为踌躇,而购汇方向20%的风险准备金也加大了远期套保的成本。在调研中我们发现结汇企业往往将2023年美元兑人民币“即期上行+掉期负值”的情景与2015年和2016年“即期上行+掉期上行”的情景做对比,认为2023年结汇方向套保“不太舒适”。需知2015年和2016年的情形有其特殊性且难以再现,当时掉期维持高位主要是因为即期汇率的市场化程度相对低,部分即期汇率上行的压力被转移到掉期市场。当前人民币汇率市场化程度显著提高,由利率平价理论可知“即期美元兑人民币上行+掉期负值”方是常态。

产品选择上,我们再次强调汇率期权的便利性。结汇方向上买put(看跌期权)能够锁定人民币汇率升值的风险,当前人民币汇率行情切换速度快、反弹幅度深的情况下锁定风险的必要性提高。购汇方向上买call(看涨期权)的成本较远期购汇的成本更低。当前我国实体企业使用期权工具的比例仍偏低,主要是考虑其成本显性化(期权费),但期权正如保险,期权费的支出是为了避免可能的更大损失,且通过期权组合也可尽量规避期权费支出。

转载声明

转载申请请联系market-service@cib.com.cn邮箱,我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可,不得进行引用或转载,否则我司保留追诉权利。

服务支持人员

-

李璐琳021-2285275113262986013liliulin@cib.com.cn

-

汤灏021-2285263013501713255tanghao@cib.com.cn