财政预算草案的3个信号—评2023年财政预算草案

2023 年财政预算草案透露 3 点重要信号。

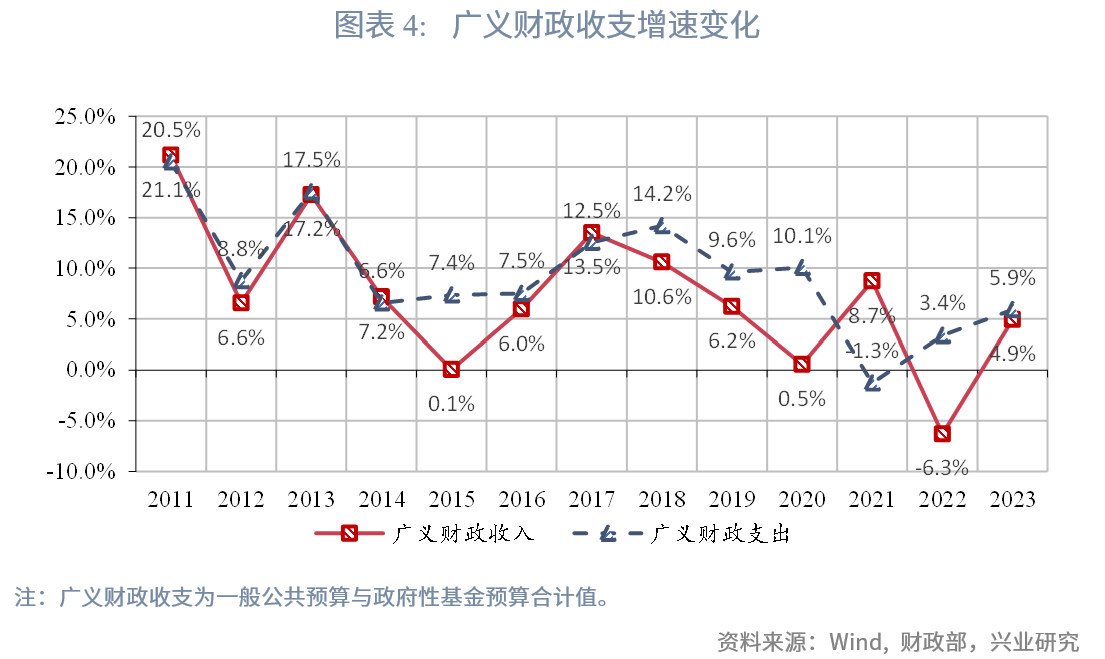

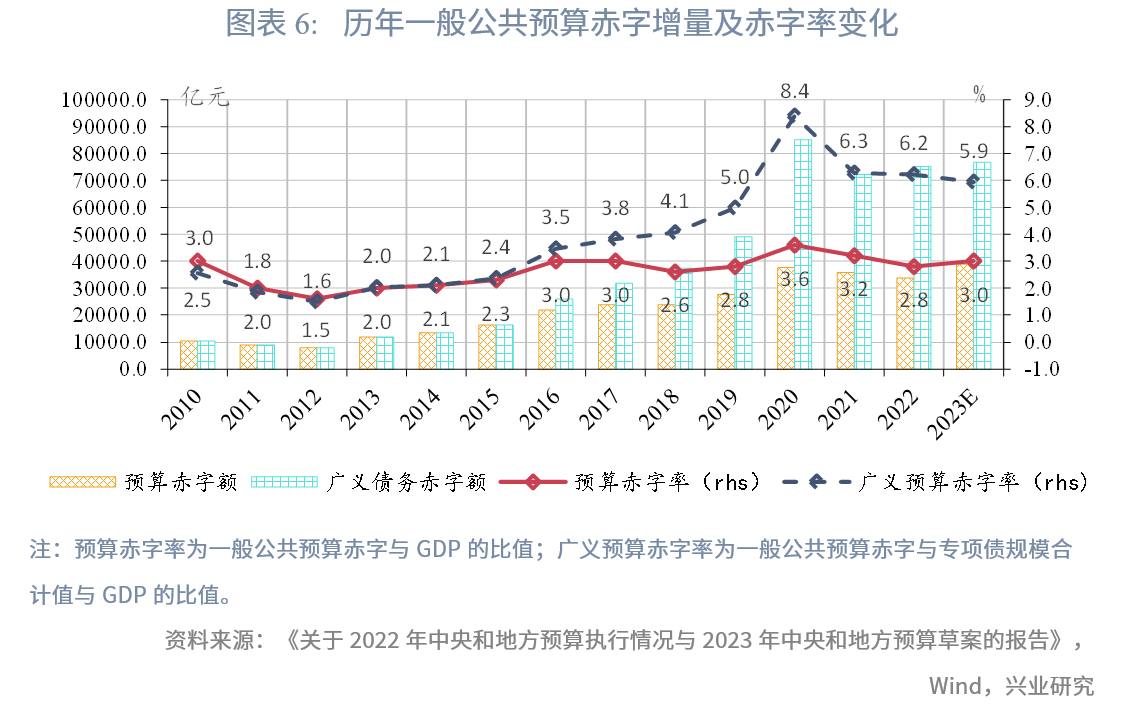

第一,预算赤字与广义赤字一进一退,赤字结构进一步优化。2023 年预算赤字率 3.0%,较去年提高 0.2 个百分点,但广义赤字率 5.9%,较去年下降 0.3 个百分点,反映出在稳增长压力下降的背景下,财政继续保持了对实体经济必要的支持力度。预算赤字的增加体现为中央赤字上升,地方赤字不变,与我们的预判一致。赤字结构优化有助于减轻地方债务压力,提升中央财政统筹能力。

第二,政府性基金预算收入仅增长 0.4%,反映出对土地市场回暖的预期不强。不过,政府性基金预算支出增长 6.7%,其间缺口主要依靠增加上年结转收入和专项债来弥补。

第三,支出提效,呵护民生。在保障一定的支出强度下,扩大内需、科技攻关、乡村振兴、区域协调等重点支出领域资金均有一定增长,同时继续加强养老、教育、医疗卫生等基本民生短板领域。

3 月 5 日,在十四届全国人大一次会议上,财政部提出《关于 2022 年中央和地方预算执行情况与 2023 年中央和地方预算草案的报告》。

根据政府工作报告,2023 年经济增长目标为“5%左右”,政策目标实现难度不大,政策选择较为从容。为了对疫后经济复苏保持必要的支持力度,赤字率与专项债规模均有所“加力”,支出结构、债务安排则体现出优质“提效”。

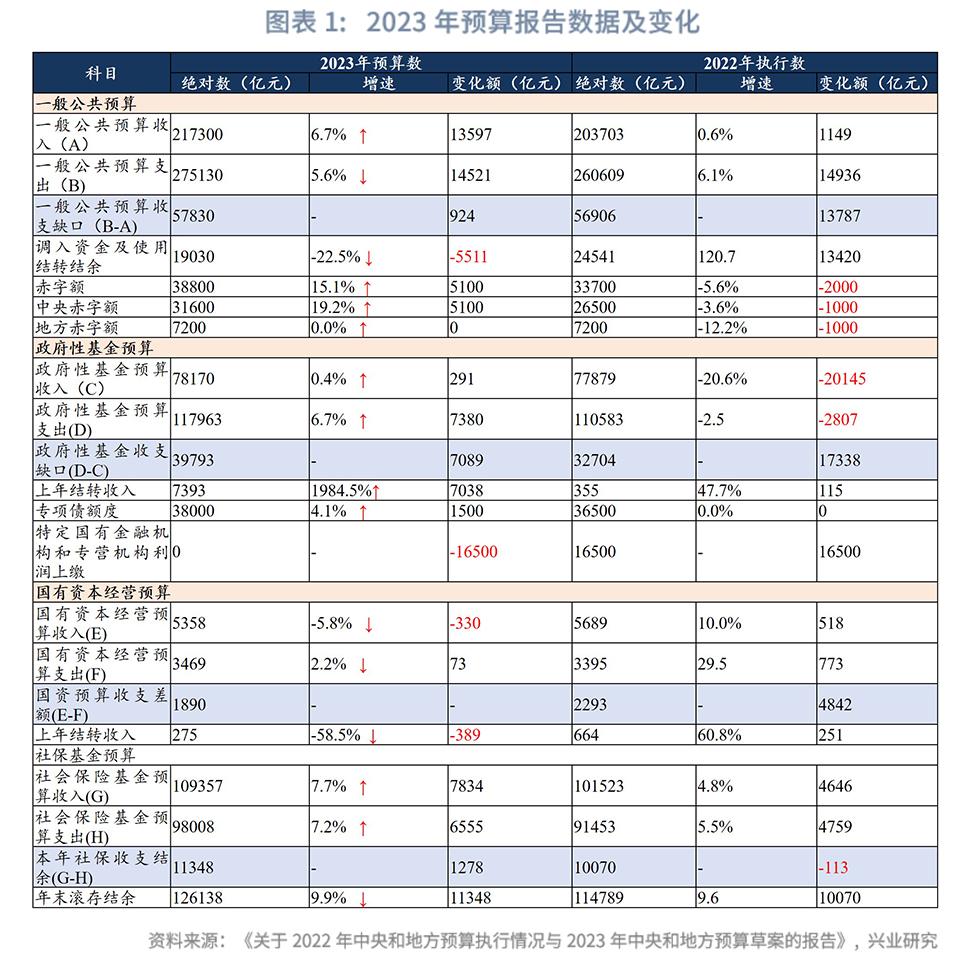

2023 年 3 月 5 日两会发布的 2023 年预算草案显示,2023 年一般公共预算收入增速加快,支出增速放缓;政府性基金预算收支增速分化,支出韧性较强;国有资本经营预算收支增长均放缓。

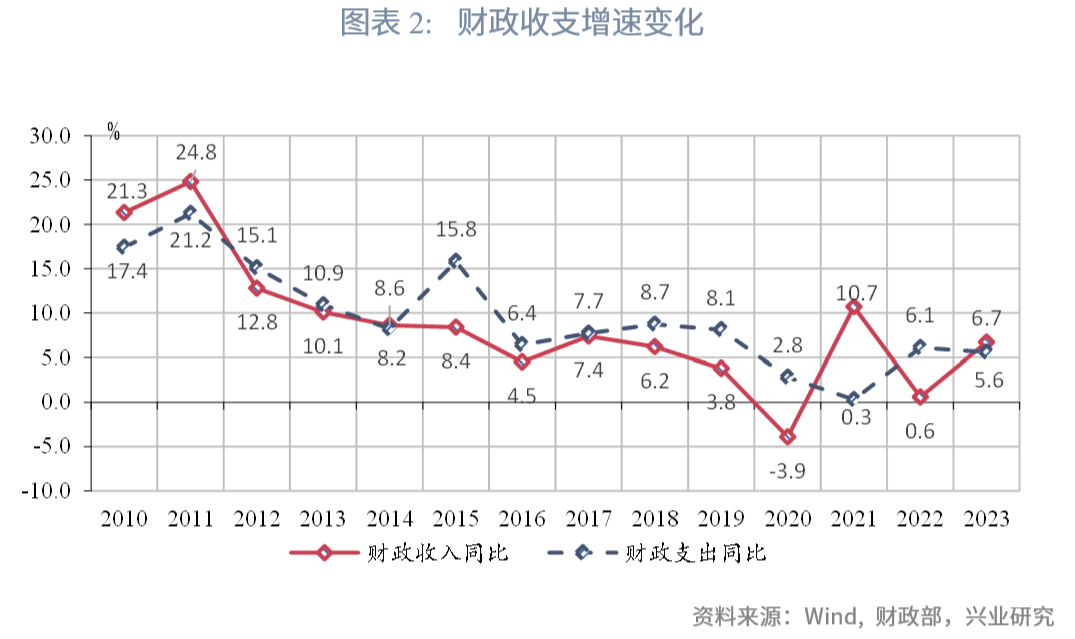

从一般公共预算总体规模来看,在收入端,由于 2023 年经济总体呈恢复态势,加上去年大规模增值税留抵退税导致基数低,今年收入呈现出恢复性增长,增速预期为 6.7%。支出增速由 6.1%下调至 5.6%。

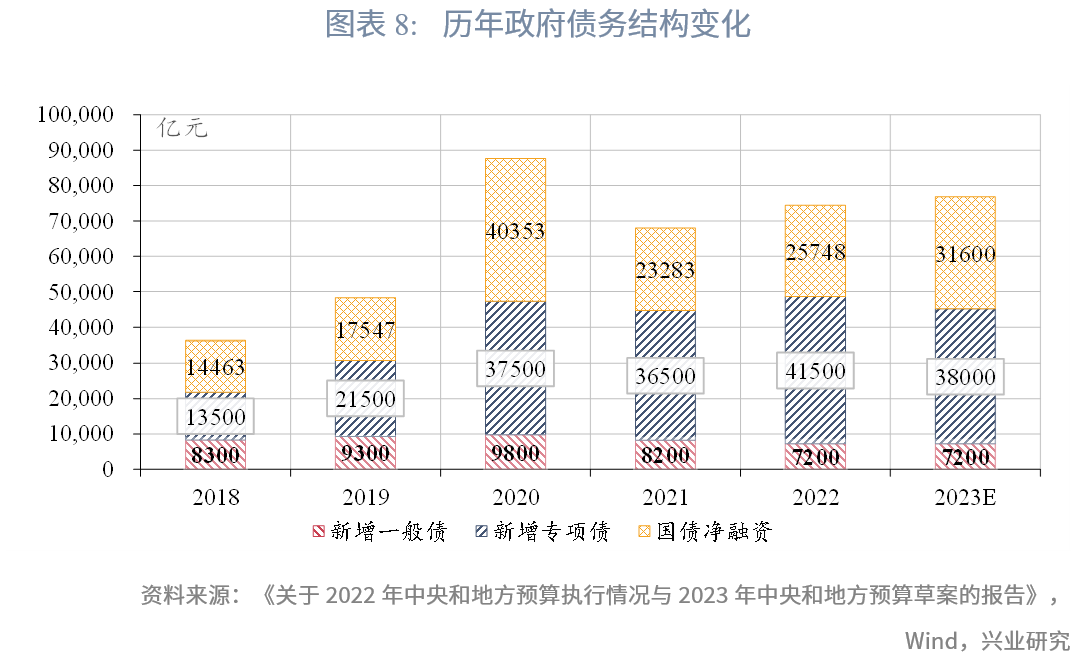

从政府性基金预算来看,在收入端,2023 年全国政府性基金预算收入 7.8 万亿元,较 2022 年仅增长 0.4%,反映出对土地市场回暖的预期不强。2022 年受楼市低迷、房地产风险等影响,土地市场低迷,地方国有土地使用权出让收入大幅下滑。2023 年地方政府性基金收入预算规模仅略高于 2022 年。在支出端,预算增速为 6.7%保持了一定的支出强度。由于支出增速显著高于收入增速,政府性基金收支缺口主要依靠上年结转收入和专项债来弥补。2023 年政府性基金使用上年结转收入较 2022 年增加 7000 亿以上,其中 5000 亿调入一般公共预算。专项债规模较 2022 年增加 1500 亿。

从国有资本经营预算来看,全国国有资本经营预算收入 5358 亿元,增速为-5.8%,支出 3469 亿元,增长 2.2%,收支差额 1890 亿元。主要是地方国有资本经营预算收入下降较多,本级收入 2948 亿元,下降 11.9%,反映出地方国企的盈利能力有待提升。

从社保基金预算来看,全国社会保险基金收入 10.9 万亿元,增速上升至 7.7%。其中,保险费收入 8.0 万亿元,财政补贴收入 2.5 万亿元。全国社会保险基金预算支出 9.8 万亿元,增速上升至 7.2%,当年收支结余 11348 亿元,年末滚存结余 12.6 万亿元。

第一,赤字率由 2.8%上升至 3.0%,照此估算,隐含名义 GDP 为 129.3 万亿元,对应名义 GDP 增速约 6.9%。从赤字规模来看,2023 年全国一般公共预算收支缺口为 5.78 万亿元,其中,除调入资金等补充的部分外,安排赤字 3.88 万亿元,比 2022 年增加 5100 亿元。

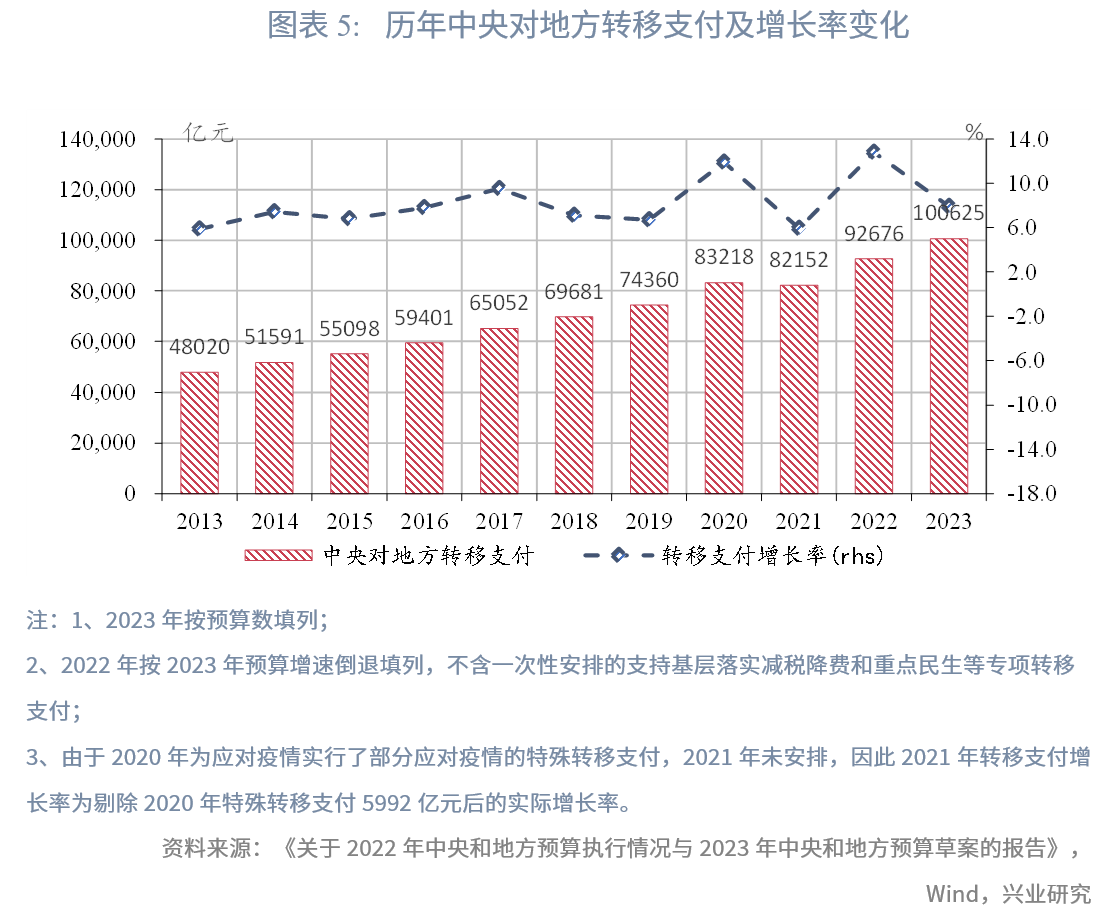

第二,预算赤字上升主要体现为中央赤字的上升,地方赤字规模与 2022 年持平。提升中央赤字占比既有利于减轻地方政府的债务负担,又能够提升中央财政的统筹能力,通过转移支付精准支持基层。这与我们此前的判断一致。

通过压缩一般性支出与增加中央赤字,2023 年中央转移支付规模将继续上升,突破 10 万亿,较 2022 年新增约 7949 亿元(2022 年度基数不含一次性安排的支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付),增速 7.9%,对地方财力形成一定补充。

第二,虽然预算赤字率有所上升,但广义赤字率下降。从广义预算赤字率来看,按预算报告估算,2023 年包含专项债规模的广义赤字率为 5.9%,较 2022 年下降了 0.3 个百分点。广义赤字率下降既体现出稳增长压力下降,又折射出财政可持续性的要求。

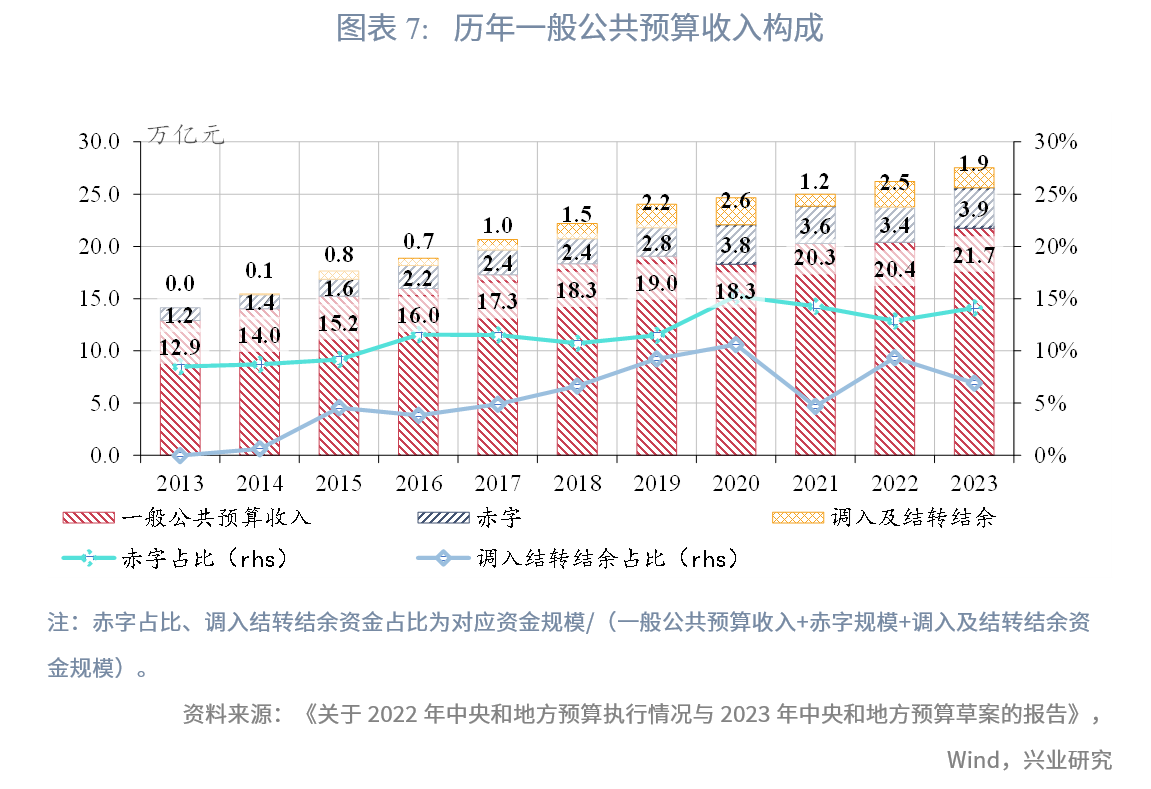

第三,调入及结转结余资金的使用更为谨慎,表明可用空间有限且留有政策空间。2023 年在适度扩大赤字规模的情况下,调入及结转结余资金规模为 1.9 万亿元,为近五年次低值,仅高于 2021 年。2022 年特定国有金融机构和专营机构利润上缴规模较大,约 1.65 万亿元,2023 年该预算安排暂时退出。

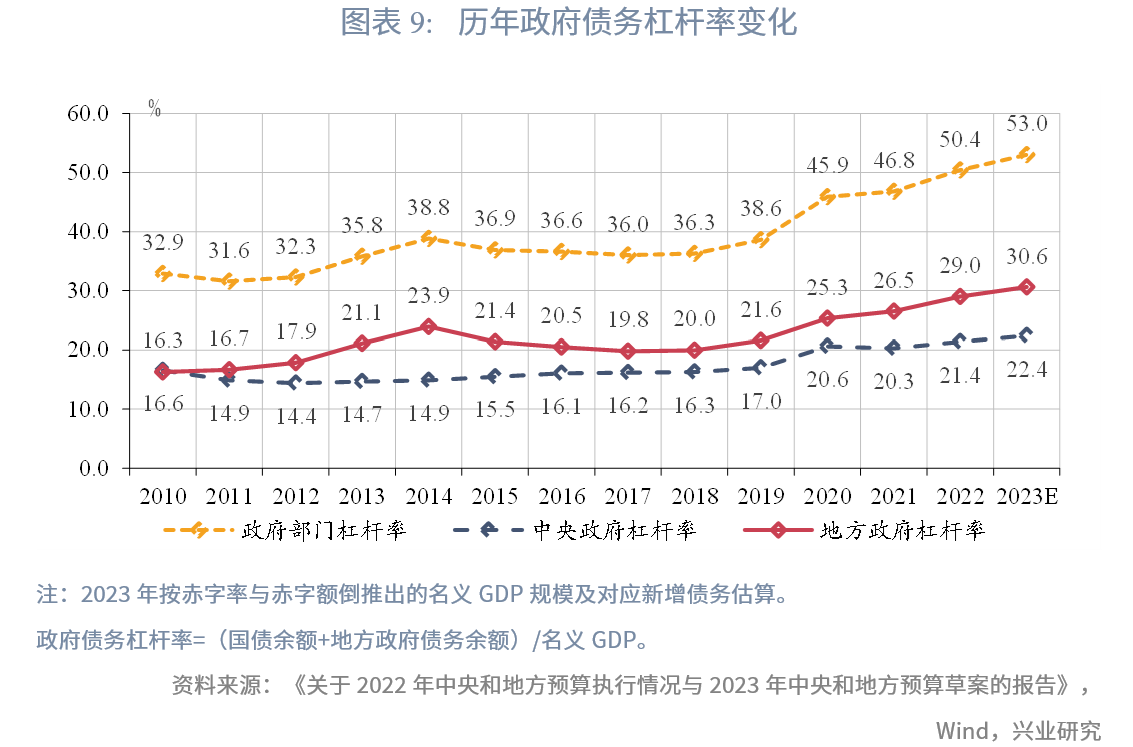

第四,2023 年在赤字规模小幅上升的情况下,政府部门杠杆率有所上升。2023 年在 3.0%的赤字率、3.88 万亿元的专项债规模安排下,假设到期债券全部续发的情况下,政府部门、中央政府、地方政府杠杆率分别约为 53.0%、30.6%、22.4%,较 2022 年分别上升 2.6、1.0、1.6 个百分点。不过,从历史情况来看,预算隐含的 GDP 规模通常会低于名义 GDP 规模,加之部分到期未续发的情况,最终杠杆率可能略低于估算值。

根据 2023 年预算草案,支出结构的安排更注重“提效”,在保障一定的支出强度下,扩大内需、科技攻关、乡村振兴等重点支出均有增长,同时继续加强保障养老、教育、医疗卫生等基本民生短板领域。财政部部长刘昆在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上也表示:“在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模,适当扩大投向领域和用作资本金范围,持续形成投资拉动力。”

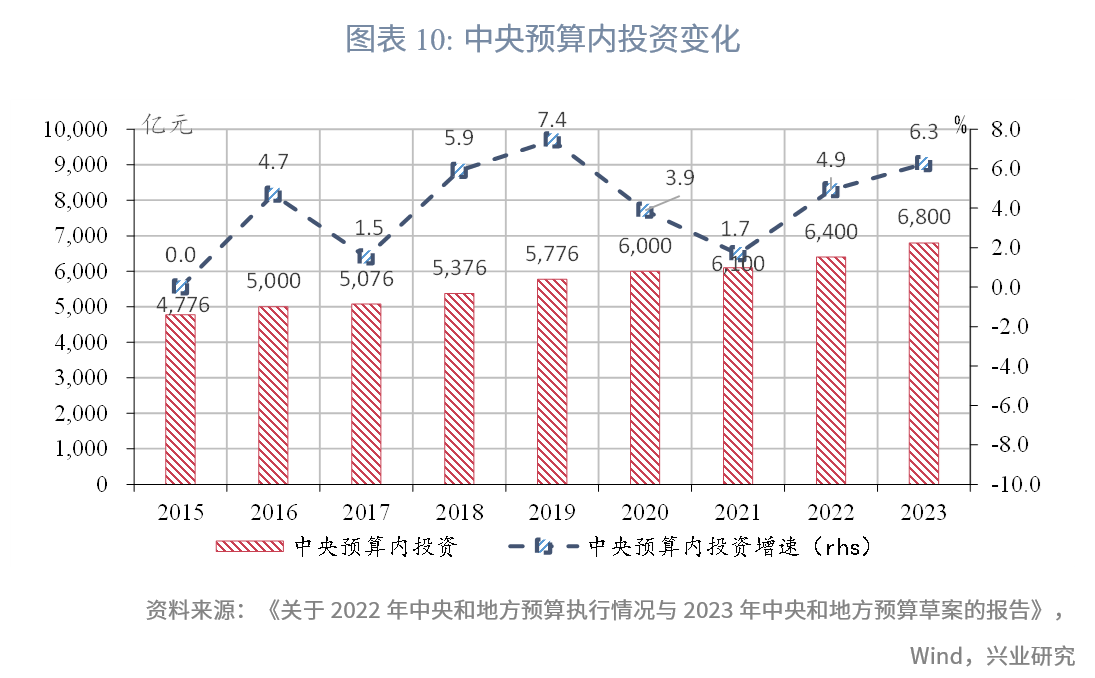

第一,着力扩大内需。一是促进恢复和扩大消费。通过增加居民收入,释放消费潜力;实施县域商业建设行动,挖掘县乡消费潜力;推动流通保供体系建设,支持国家综合货运枢纽补链强链。二是扩大有效投资。适当提高专项债资金使用集中度,优先支持成熟度高的项目和在建项目,鼓励和吸引更多民间资本参与。中央预算内投资安排 6800 亿元,较 2022 年增加 400 亿元。中央预算内投资同比增长 6.3%,高于 2022 年的 4.9%。三是加力稳定外贸,优化外经贸发展专项资金支持方式,鼓励发展跨境电商、海外仓等外贸新业态,扩大先进技术、重要设备等产品进口。

第二,提升创新效能,科技及产业发展专项资金有所增加。一是完善国家自然科学基金资助体系,实施基础研究人才专项试点。研究优化科技支出结构,加强任务和经费统筹。二是支持中央级科研院所改革发展,推进国家实验室建设、全国重点实验室重组,中央引导地方科技发展资金安排 65 亿元、增加 20 亿元,推进建设各具特色的区域创新高地。三是推动产业结构优化升级,产业基础再造和制造业高质量发展专项资金安排 133 亿元、增加 44 亿元,延续实施免征新能源汽车购置税政策,支持新能源汽车推广应用。

第三,增强市场主体活力,小微企业纾困政策延续,同时对服务业进行税收优惠。一是完善税费优惠政策。将小规模纳税人增值税征收率阶段性降至 1%,继续对月销售额 10 万元以下的小规模纳税人免征增值税,对生产、生活性服务业纳税人分别实施 5%、10%增值税加计抵减。适当延长个人所得税优惠等到期政策实施期限。二是切实落实“两个毫不动摇”。支持深化国资国企改革,对各类市场主体一视同仁、平等对待,支持民营企业、中小微企业和个体工商户发展。

第四,加强乡村振兴投入保障。一是做好粮食安全保障。健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制,稳定实施耕地地力保护补贴,完善玉米和大豆生产者补贴政策,继续提高小麦最低收购价,合理确定稻谷最低收购价,加大对产粮大县奖励。农业保险保费补贴安排 459 亿元,扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围。二是巩固拓展脱贫攻坚成果。安排中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 1750 亿元、增加 100 亿元。用于产业发展的衔接推进乡村振兴补助资金占比力争提高到 60%以上。三是推进乡村建设。支持地方创建国家现代农业产业园、农业产业强镇、优势特色产业集群,保障村级组织运转经费。

第五,推进区域协调发展和新型城镇化,特殊区域转移支付增长 8%。综合运用转移支付、税收等政策,推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略实施。加大对革命老区、民族地区、边境地区支持力度,中央财政安排相关转移支付 1770 亿元,增长 8%。

第六,稳步推进双碳工作,通过绿色采购、专项资金安排助力。一是支持加快发展方式绿色转型。扩大政府绿色采购范围,加大相关产品采购力度。支持可再生能源发展,推动能源结构进一步优化。二是持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。中央财政大气污染防治资金安排 330 亿元,重点支持北方地区冬季清洁取暖。中央财政水污染防治资金安排 257 亿元、增加 20 亿元,主要支持实施长江保护修复、黄河生态保护治理、重点海域综合治理攻坚行动,做好农村黑臭水体治理试点工作。三是提升生态系统多样性、稳定性、持续性。中央财政重点生态保护修复治理资金安排 172 亿元,推动加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。

第七,扎实做好民生保障,就业、教育、医疗补助均有小幅增加。一是保障就业。中央财政就业补助资金安排 668 亿元、增加 50 亿元。二是建设高质量教育体系。支持学前教育发展、普通高中办学条件改善、地方高校“双一流”建设、学生资助补助等共计 1474 亿元,增加 92 亿元。三是提升医疗卫生服务能力。通过一般性转移支付安排财力补助资金 1700 亿元、使用 2022 年权责发生制结转资金 300 亿元,支持地方做好疫情防控等工作。城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高 30 元,达到每人每年 640 元。基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高 5 元,达到每人每年 89 元。四是健全社会保障体系。适当提高退休人员基本养老金水平,困难群众救助补助资金安排 1567 亿元,兜住困难群众基本生活底线。做大做强战略储备基金。

注:

转载声明

转载申请请联系market-service@cib.com.cn邮箱,我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可,不得进行引用或转载,否则我司保留追诉权利。

服务支持人员

-

李璐琳021-2285275113262986013liliulin@cib.com.cn

-

汤灏021-2285263013501713255tanghao@cib.com.cn