破解“不可能三角”:理财子公司可以向公募基金学什么?—“银行进权益”系列报告之十五

理财子公司开业近三年,实现“从零到一”后,目前似乎遇到了“天花板”。(1)全行业25万亿元上下波动,规模增速放缓。截至2021年6月末,理财产品(含银行资管部和子公司)存续规模25.8万亿元,同比增5.37%,较上年末小幅减少。受权益市场波动影响较大,混合类理财产品规模较年初下降近1/4;(2)产品刚兑渐次打破,破净逐步常态化。2021年上半年共有1173只产品跌破净值,理财负债端进行了压力测试;(3)从做资管到卖理财,尾部机构离队,行业走向集中。上半年发行理财产品的银行共325家(含20家理财子公司),机构数量较2018年资管新规颁布前收缩明显,以农商行和农信体系为主的部分机构已转向产品代销。总结:银行理财子公司尽管发展大幅快于传统银行资管部,但行业总蛋糕并未做大,这本质是银行传统债权经营能力与风险文化、稳定的负债端体验、依托母行的销售体系已经挖掘到了极致。隔壁公募基金规模近两年已经快速攀升至23万亿元规模,进一步突破天花板,未来理财子可以向公募基金学习什么?

后资管新规时代,监管防范风险要求/母行协同期许/机构独立运作,理财子难以同时满足上述三个目标,这导致后续发展目标必须进行取舍。(1)满足监管与母行要求优先:该目标下理财子公司应着力于加大非标转标来构建资产,但资管新规叠加化解债务新规,当前资产供给明显不足。(2)满足母行与理财子公司要求优先:机构应加大发展摊余成本法产品,为母行投行等业务提供资产流转和配置的“存钱罐”,但这受母行“找资产”能力的限制。(3)满足监管和理财子公司要求优先:该策略下理财子公司加速公募化转型,增加按公允价值计量的净值型产品比例。该模式对客户波动接受上有更高要求,但目前刚兑逐步打破将推动科学投资和产品理念形成,从长期机会看,公募基金将是下一步理财子公司重点参考的对象。

战略是一连串的安排,提高AUM规模,提升管理费率,降低运营成本,国内外头部公募基金崛起的三个参照指标。三者取其二,这提供了银行理财子可以效仿的三个策略:(1)扩大AUM同时提高产品管理费率:这要求机构大规模提升主动管理尤其是权益类产品规模,培养明星投资经理,但这也要求更高成本投入,如提升对销售渠道和管理人的激励,海外富达基金(Fedelity)、国内汇添富/中欧/睿远等采取了类似模式。(2)扩大AUM同时降低运营成本。这要求机构大量发行被动类产品,用尽量简单策略来管理大规模资金,海外贝莱德(Blackrock)/先锋基金(Vanguard)采取类似模式,国内天弘/华夏基金等在探索类似产品体系。(3)提高管理费率并降低成本率。机构以权益等主动类产品为主,同时谋求投研体系“工厂化”,降低管理人议价力。海外资本集团(Capital Group)通过“多元投资人”制践行了相关模式,国内也有申万菱信等机构开始尝试。

本篇从战略层面探讨了银行理财子公司向公募基金战略层面的学习机会,下篇将从产品体系进一步展开。

理财子公司、公募基金

正文:

理财子公司在规模高歌猛进的同时,自身模式发展也出现了新常态。根据理财半年报数据披露:第一,25万亿元上下波动,行业规模增速放缓。截至2021年6月末,理财产品存续规模25.8万亿元,同比增加5.37%,较上年末小幅减少0.06万亿元。其中混合类理财产品规模较年初下降了25.44%至2.96万亿,估计受权益市场波动影响较大;第二,产品刚兑逐步打破,破净现象成常态。2021年上半年,共有1173只产品跌破净值,至6月末仍有139只产品在发行净值以下;第三,从做资管到买理财,尾部机构离队,行业走向集中。上半年发行理财产品的银行共325家(含20家理财子公司),机构数量较2018年新规实施前收缩明显,以农商行和农信系统为主的部分机构已转向财富管理驱动的模式,未来分层或进一步加剧。

银行理财子公司视乎开张不到三年就遇到了事业发展的“瓶颈期”,而隔壁的公募基金规模这两年已经快速攀升至23万亿元规模。下一步,突破天花板,银行理财子公司可以像公募基金学习什么?

一、当前理财子公司发展面临的“不可能三角”

1、监管要求、总行协同、自身盈利三个目标难兼得

截至2021年6月末,银行理财的转型速度明显加快,净值型产品占比较年初提高了11.75%,至79.03%,距年末资管新规转型完成还剩“最后的一公里”。各家银行理财均在积极探索未来发展的路径,这不单需要结合自身禀赋,同时需要满足监管要求、母行要求、本公司要求三方面,这体现在:

第一,监管要求——母子分离,防范风险:资管新规的初衷是解决传统“非标资产+资金池+期限错配”模式下隐含的系统性风险,核心在于风险的化解与防范;

第二,母行要求——增强协同,分忧母行:传统银行理财对于母行的支持体现在资金流动性支持以及资产流转支持上,将表内一些难以消化的资产通过理财产品进行化解,同时做大表外规模,提高中收口径与估值;

第三,理财子要求——提高盈利,独立成体:理财子作为独立法人的资产管理机构,核心要务在于运营及盈利提升,这可以由扩张规模、提升管理费(产品结构转型)、布局销售渠道等方式实现。

然而上述三方面的要求难以同时满足,为了更好的权衡,我们基于满足两个目标的视角提出可能的应对目标:

目标一:满足(1)和(2),即满足监管与母行要求优先。该目标下理财子公司应着力于通过非标转标来构建资产,同时加大中短期限产品的规模。

策略一面临诸多问题:第一,非标的融资需求在萎缩。传统非标资产来源房地产和城投融资。2018年起房地产融资开始收紧,据克而瑞咨询显示,2021年上半年100家典型房企的融资额为6090亿元,同比下降34%,环比下降29%,是2018年以来的最低水平。主要原因是监管层对房企融资政策的进一步收紧,体现在“三道红线”融资新规、“借贷两集中”等政策上。而2021年7月发布的“十五号文”再度表明严禁新增地方政府隐性债务、加强融资平台公司新增融资管理的方向,这将进一步限制城投的融资需求。第二,资金供给端难以匹配。按资管新规要求,非标转标仍需考虑期限匹配情况,传统非标债权资产封闭期普遍在2~3年,而截至2021年中,银行理财的平均封闭期在281天;第三,产品结构简单,费率偏低。定期类理财产品依据结构不同,管理费普遍差距50~80bp不等。

目标二:满足(2)和(3),即满足母行与理财子公司要求优先。这种情况下,机构应加大摊余成本法基金的发行,扩大规模(边际成本递减),同时也可以为母行提供资产转标和流转支持。

摊余成本法产品在产品设计上较简单,通过扩大规模,边际成本递减的效果明显,能有效提高理财子公司盈利情况。但和传统运营模式类似,关联交易较多,不利于机构发展和风险管控。同时摊余成本法基金也面临诸多限制,如要求底产品封闭期限在半年以上,且资产组合久期不得长于封闭期的1.5倍,在期限匹配的情况下一是对底层资产要求较高,其次收益率上增厚难度较大。而年末资管新规过渡期结束后摊余成本法产品政策或有调整,要求机构灵活调整。

目标三:满足(1)和(3),即满足监管和理财子公司的要求优先。该目标下理财子公司应加速公募化转型,增加公允价值计量产品比例,这一方面将风险交给市场及投资人承担;另一方面由于标准化产品比例的提高,管理费收入也将得到更公允的定价(当前同风险级理财产品管理费普遍低于公募基金)。

2、目前母行对于理财子公司的定位各有差异

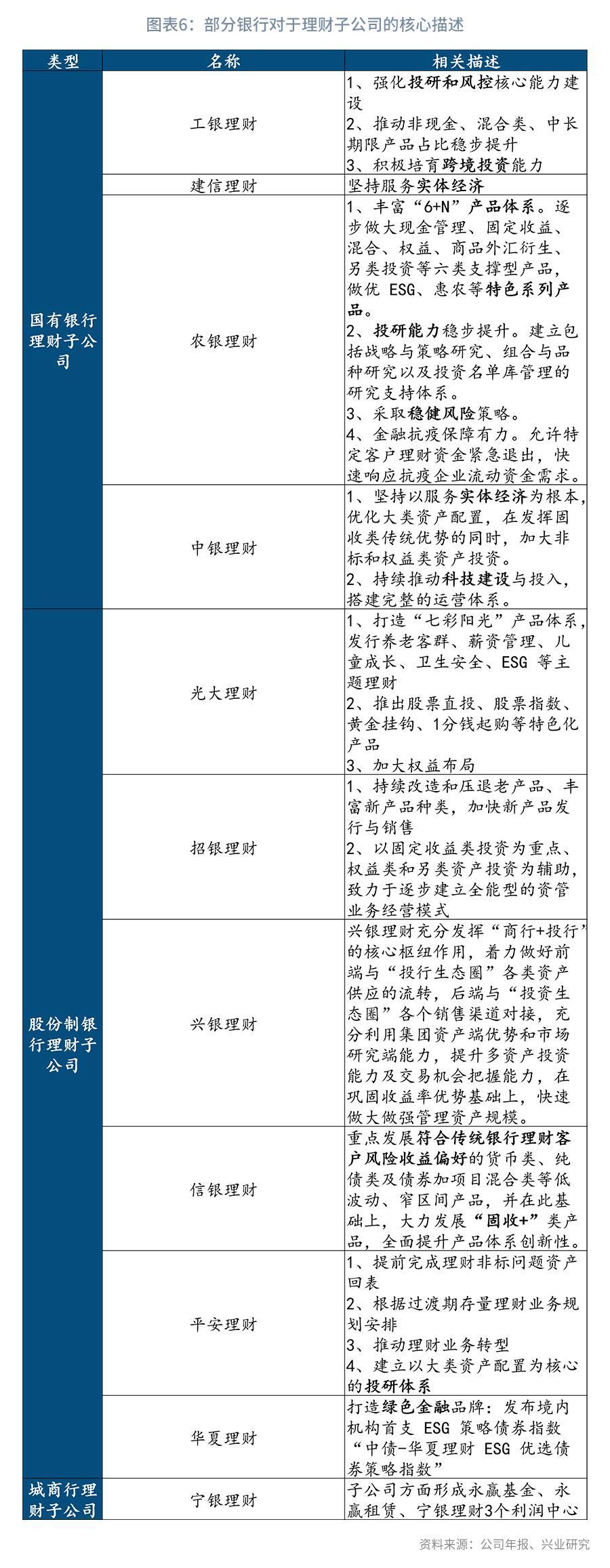

截至2021年8月初,已有29家理财子公司获批筹建,其中获批开业的有21家,包括6家国有商业银行、6家股份制商业银行、6家城市商行、1家农商行以及2家合资机构的理财子公司。

通过2020年末各家银行的年报,我们梳理了其中对理财子公司的表述,尝试摸索总行对于理财子公司的定位。

从披露情况看,国有大行及股份行对理财子的描述较多,其中:国有行更倾向于策略三,更加注重“投研能力”与“风控能力”,强调“服务实体经济”的作用。股份行更倾向于策略二,注重老产品的改造与非标资产的化解,强调加强母行各部门协同(投行、投资、销售生态圈)的同时在新产品创新上更加积极,如光大银行在养老客群、薪资管理、儿童成长、卫生安全、ESG 等主题理财上均有创新型产品。

长期看,我们判断随着理财子公司风险隔离机制的完善,沿着提升自身竞争力的要求,公募化是主要发展路径,这种情况下银行理财子公司有必要研究公募基金的发展模式。

二、理财子公司赚钱的三个策略

针对于上述目标,我们通过观察海外资管机构及国内公募基金的发展模式,提出理财子发展的三个策略。

1、成熟资管机构提高管理费收入的三个策略

海外主流的资管机构依据各自的禀赋,在产品线、服务类型、目标客群上有明显不同,管理费的收入模式也各不相同,但将视野拉远后我们看到一个普适性的收入公式:

管理费 = AUM * 管理费率 * (1 - 成本率)

因此提高管理费收入的核心在于三点:

基于此,我们提炼出成熟公募基金(资产管理公司)提高收入水平的三个策略。

策略一:(1)+(2),即扩大AUM的同时提高产品的管理费率。

这要求管理人大规模提升主动管理类产品尤其是权益型产品规模,这也将带来更高的成本投入,如给代销渠道和投研团队等,对于基金经理也需要适当分享权益(如股权激励等)。

海外代表性机构有富达基金,富达基金上世纪九十年代是全球规模最大的资产管理公司,成立于1930年,在20世纪60年代后快速扩张,一方面得益于美国经济的快速增长,另一方面也得益于对基金经理的重用。富达给与管理层及高级员工(基金经理为主)优厚的公司股权激励,基金经理在富达的平均服务时间达到12年,平均从业年数16.3年。这也就培养出了如彼得林奇等一批传奇投资人。在1977年至1990年的13年内,彼得林奇所负责的麦哲伦基金的管理资产由2000万美元成长至140亿美元,成为富达基金的旗舰基金,并且是当时全球资产管理金额最大的基金,其投资业绩也名列全球第一,13年平均年化收入达29%。

截至2020年底,富达是全球规模最大的资产管理公司之一,全权委托资产规模为3.80万亿美元,同比增长19%,其中权益资产达2.16万亿美元,占比56.84%。

策略二:(1)+(3),即扩大AUM的同时降低成本,提高管理费收入。

这要求管理人大量发行货币型基金、股债被动型基金,这类基金产品策略相对单一,易于实现小部分人管理大规模资金的目标。

海外代表性机构有贝莱德和先锋基金,低费率是其共有的核心优势。贝莱德的资产配置中,权益类产品占主导地位达52%,但投资风格以被动型产品为主,指数基金及ETF产品规模合计约占三分之二。贝莱德基金的盈利模式基于AUM的管理费,能够贡献收入总额的80%,测算的2020年综合管理费率仅0.16%,各产品费率基本均低于行业均值。

先锋基金独特的“投资者即股东”(client-owned)架构使得公司专注于降低费率,其本身由被自身发行的基金产品所持有,无外部股东和外部利益,1975-2017平均费率从0.68%降至0.11%。

先锋基金也以独特的指数基金出名,这大大弱化利率走势、某类股票的影响。基金经理保持低度的交易频率,成本得到较好控制;此外,先锋并不鼓励顾客短线操作,这样做会提高成本,同时迫使基金经理人出售股票以满足投资人赎回要求。在客户服务和营销活动上,先锋同样采取低成本的做法。许多投资人会在买进其他竞争者的管理作风大胆及特定的基金同时,将先锋基金也放在自己的投资组合中。

策略三:(2)+(3),即提高管理费率并降低成本率。

管理人在产品结构上需要提高主动型产品占比,但和“策略一”不同,“策略三”要求管理人在销售体系、投研体系(尤其是投研体系的标准化)进行系统化,尽量以“流程工厂”而非“精品店”的模式从事资管业务,这样可以实现成本结构的优化。

海外代表机构有资本集团(Capital Group),资本集团上世纪首创了多元投资人制。不同于基金经理团队制,多元投资人制的基本运用方式是,不同的基金经理各自独立地运行每个基金投资组合资产的一部分,在决策上采取的是单一基金经理决策制,研究支持来源于整个研究团队。在此制度下,一 个基金经理也有可能同时管理若干只基金的一部分。对于一些大规模的基金,可能会被拆分为更多的部分,由不同的基金经理进行管理,每位基金经理对他所管理的那部分有绝对的话语权,且仅对这部分的投资业绩负责。

多元投资人制有两个明显优势:一个是基金的投资运作不受规模增长的限制;另一个是组合的多样性。同时,在保持基金风格不变的情况下能有效去中心化,降低了成本率。

2、国内基金公司模式趋于正多元

2012年至2020年,公募基金总规模扩张了6.8倍,年均增速29.17%。伴随着高增速的是机构间的经营分化逐渐明显。(数据详见附录)

规模上:第一,权益型基金是市场核心的增量空间。从管理规模来看,以易方达、广发基金为代表的基金管理公司,近年规模增速明显,产品结构以权益增量为主,易方达资产规模在2021年中排名第一,达到1.56万亿元;广发基金由2017年中到2021年中,AUM从2462亿元扩大至1.04万亿;第二,货币型基金是流量变现的“必争之地”。天弘基金以货币型基金为核心(占总规模比为83.08%),截至2021年中,维持市场第二大管理规模。但近年天弘基金新发产品数量多、规模小,受余额宝货币基金规模收缩的影响,整体资产规模同比回落25.44%;南方基金自2018年末接入“余额宝”后,借助流量优势,资产规模稳步增长,截至2021年中,较去年同比增加40.9%,货币型基金增长的同时股票型基金的资产配置也在逐步上调。

营业收入上:根据披露情况,我们整理了规模前40家的公募基金,截至2020年末营业收入分化明显,收入最高的易方达基金2020年末总收入达到92.05亿元,另有6家公募基金年收入达到50亿元以上,占比约5%;16家收入在10~50亿元间,占比约11.5%;其余基金公司收入均低于10亿元,占比约84.5%。

盈利能力上:第一,头部基金公司盈利能力更显著。规模前10大的公募基金ROE平均26.62%;规模30~40名的公募基金ROE平均水平在9.22%;尾部部分公募基金ROE水平或为负值;第二,尾部基金公司盈利更依赖专户产品。参考净利润/管理规模(公募部分)指标,规模前40的基金公司平均值为0.21%,部分机构指标超过0.3%,有一家公募基金达到了0.76%,原因在于这部分机构对专户产品的依赖度更高,同时专户产品可计提超额收益,整体增加了公司的盈利能力。

3、理财子如何学习国内基金公司的发展路径

上文中提出了海外资管机构提高收入的“三个策略”,参考国内公募基金的发展路径,我们也看到了这“三个策略”应用。

基于策略一:培养明星管理人。代表性基金公司有兴证全球、交银施罗德、易方达基金、中欧基金等,具体来看:1)兴证全球基金基金产品更集中,同比中欧和交银施罗德100只左右的产品数,兴证全球仅43只产品,但管理人人均规模大,为191.38亿元;2)易方达权益、债券类产品集中度高于张坤、萧楠、张清华等最优秀的管理人上;3)交银施罗德每几年都会涌现出一批成长风格的投资经理,如杨浩、何帅等。

在投研能力上有优势,且薪酬激励等更市场化的理财子公司可以借鉴策略一,通过搭建完善的投研体系(以风险资产为驱动),招募市场上较成熟的投资经理(如获得金牛奖等),逐步形成自己的资管标签。同时对于成本投入要求也更高,更适合头部的股份制银行理财子公司。

基于策略二,发展指数型产品。代表性基金公司有华夏基金、天弘基金等。以华夏基金为例,截至2021年8月19日,其总管理规模为9371亿元,非货管理规模为6000亿元,其中被动型/指数型产品规模为2422亿元,占非货比例约为40.37%。对比总管理规模接近的汇添富基金,其总管理规模为9715亿元,非货管理规模为6345亿元,其中被动型/指数型产品规模为688亿元,占非货比例约为10.84%。

策略二以AUM为导向,风险控制为核心,对于一些细分的风险资产把握要求更低,适合以国有大行为主的理财子公司。

基于策略三,优化销售及投研体系(如多元投资人制)。对于策略三的应用国内尚在摸索中,2008年汇添富基金曾尝试引入多元投资人制,将单个基金资产划分为若干个组合,交由不同投资经理独立管理,比如根据券商中国报道,近期申万菱信基金考虑将“预期差”的研究方法转化成系统的研究、投资、风控一体化的体系(即关键假设平台,KAP),这也体现了投研体系“流程化”“工厂化”的思路。后续市场也出现了如双投资经理(多以双赛道或股债划分)、三投资经理等管理模式,但整体尚未形成趋势,这一方面由于国内资本市场仍在高速发展阶段,部分资产及赛道的红利明显,主题性更强,而多元投资人制更适合以资产配置为目标的投资模式;另一方面是投资者教育仍需要加强,当前投资经理光环效果明显,零售端的投资人更愿意相信曝光度高、短期历史业绩优秀的投资经理,去中心化较难实现。同时投资人的平均持有期限较短,以银行理财为例,截至2021年中平均久期281天,若以资产配置为目标投资期限仍需拉长。同时

策略三以优化销售、投研体系,控制成本为目标,进而提升管理费收入,更适合部分股份制银行及头部城商行为主的理财子公司。

附录一:2021下半年可能是新一轮理财业务扩张的时机

1、流动性宽松环境一般是资管规模扩张的甜蜜期

每一轮流动性宽松,都是资管规模扩张、资管机构发展的契机。我们观察,2012年至今有两次明显的流动性宽松周期:

第一次宽松周期(2014~2016):非标债权资产兴起,银行理财、信托、券商资管快速增长。2014年初开始,固定资产投资快速下滑,新的经济动力尚未成型,政府实施经济转型的效果难以在短期内支撑经济快速回稳,因此2014 年至2016年6月中旬,央行多次降息降准,市场宏观流动性环境较为宽松。

2013年末至2016年末,资管市场总规模由29万亿迅速增长至112万亿,平均年化增长42.12%。增速排序来看,公募基金 > 券商资管 > 银行理财 > 信托 > 保险资管,其中券商资管、银行理财、信托的快速扩张得益于非标资产的活跃,2018年资管新规后非标资产开始被迫压降,叠加银行理财口径出现调整,总规模收缩至107.1万亿元。

第二次宽松周期(2020):资管新规下产品净值化转型,公募基金权益类产品扩张显著。2020年初开始受疫情影响,经济进入慢速期,其中实体经济为主受影响较强。为加强对实体经济的支持力度,央行释放合意流动性,2020年全年公开市场实现净投放13040亿元,通过降准释放长期资金约1.75万亿元。同时,为降低实体经济融资成本,央行多次调降政策利率。至2020年末,7天期回购利率调降20bp,由2.4%降至2.2%,一年期MLF利率从3.15%调降20bp至2.95%。

与2014至2016年的宽松周期不同,2020年伴随着资管新规,从规模增速看,以非标资产为主的券商资管、信托均出现明显的降幅(规模分别降低20.9%和3.9%);银行理财处于转型尾声,稳增长,规模同比增加7%;而公募基金在流动性宽松叠加居民理财意识提高的双重催化下,规模增长显著,同比增长29.8%。从产品结构看,股票型基金和混合型基金涨幅最高,同比增长63%和135%。

2、2021年或是“迷你版2020”

2021年8月份以来疫情复发,市场风险偏好相较二季度开始收缩,部分资产会出现结构性机会,我们判断将形成“迷你版2020”,这体现在以下三点:1)全球疫情在反复,美国、日本、印度新增确证病例反弹明显,2021年8月19日,全球日新增再度达到70万人(6月末降至30万人以下);国内疫情7月中旬开始出现反复,至8月9日日新增达到153人,至8月19日已恢复至44人;2)企业复苏进程被打乱,盈利增长预期下降。疫情反复对服务业投资的影响较大,2020年至今每一轮疫情趋缓服务业投资反弹的幅度却越弱,对整体投资形成拖累;7月制造业投资两年同比2.8%,较6月的6.0%明显回落;消费的长期影响和下半年可能出现的供给端限产情况一定程度上会降低企业的预期利润;3)风险偏好出现结构性机会。2020年在复苏逻辑下,市场出现了医药—消费—周期的风格切换,2021年下半年市场也出现一些结构性机会,如国家对于成长科技类行业(如新能源汽车、光伏、半导体等)的扶持政策偏长期,同时这些新兴产业也是我国未来产业升级的主要赛道,后续政策转向的概率较低。

在上述因素的影响下,2021年下半年国债收益率下降,信用利差走高,权益估值更进一步分化,符合经济转型方向的产业估值进一步提升甚至泡沫化。下半年流动性将延续偏宽松:1)7月30日 中央政治局强调跨周期调节,对下半年货币政策基调偏暖;2)央行7月16日全面降准0.5%,虽然主要目在于置换 MLF 到期、季末缴税压力,但也给予市场偏宽松的预期;3)10年期国债利率于8月初下探至2.8%后在2.8%~2.9%间震荡。

流动性宽松环境下权益估值进一步分化,从行业看,受益于新能源产业链条的相关行业估值显著修复,其中有色金属板块6月末至今涨幅超过15%;但部分抱团行业估值出现回调,其中医药生物、非银金融、食品饮料估值分位数回落显著。

附录二:部分公募基金的运营情况

转载声明

转载申请请联系market-service@cib.com.cn邮箱,我们尽快给予回复。本报告相关内容未经我司书面许可,不得进行引用或转载,否则我司保留追诉权利。

服务支持人员

-

李璐琳021-2285275113262986013liliulin@cib.com.cn

-

汤灏021-2285263013501713255tanghao@cib.com.cn