风正帆悬—中国银行理财资产再配置的四个模式探索

资产管理机构是承接企业融资需求、居民财富增值保值的主体。过去我国银行理财配置方式依赖于以下两个先决条件:一是资金池模式下理财产品滚动发行;二是占比近20%的非标资产“高收益、低违约率”的风险收益扭曲特征。这种配置模式在当前监管政策和产业结构下正在被动(产业转型和资管新规要求)或主动(理财子公司设立)调整。

银行理财在配置上再调整本质是增加投资工具多元化水平,扩展投资组合有效前沿的过程。目前产品需求和资产供给两端为转型提供了机会:产品需求端看,原报价型产品收益基准偏低,产品的收益曲线需要补全,目前客户已能承受一定波动水平,预计未来面向公募客户、较低回撤,收益基准在5-8%水平的细分产品领域最有发展潜力;资产供给端看,随着低利率环境维持与行业龙头乃至超级企业崛起,这一过程中优质权益、另类资产的壮大将有机会填补现有非标资产空缺。

寻找资产管理配置和经营的五个经典范式。过去直接贴标签的分析(如简单将贝莱德基金等同于被动投资)并不适合深刻了解背后的资管机构的商业模式。本处梳理了相关机构成功背后的商业逻辑。(1)守株待兔:挪威模式,即主要配置股债为主的标准化资产,并保持策略的稳定性,通过主要是坚守和再平衡实现稳定收益;(2)偏师之威:耶鲁模式,即增加低流动性的非标准资产来获得超额收益,这要求负债久期长,短期赎回压力小;(3)亦步亦趋:加拿大模式,配置模式持续进化,即从标准的股债再平衡出发,持续增加另类投资和海外投资的比重,策略更多元。(4)牵线木偶:贝莱德/先锋模式,被动类产品创设成本低,参与门槛并不高,背后更应关注的是通过投资顾问、定制团队提供的解决方案沉淀客户资金。被动类产品只是不能说话的“木偶”,更有价值的是提供资产配置解决方案的“牵线人”;(5)暗度陈仓:富达模式。表面看富达基金的明星基金经理已不复以往,实际上富达近十年来探索出了“资产管理+财富管理”双轮驱动的范式:以主动权益业务创设管理费率最高的产品(总规模近3万亿美元/权益占比近60%),同时扩张财富销售规模(目前近7万亿美元规模)来赚取销售佣金。

参考相关经典范式的成功逻辑,梳理我国商业银行理财配置结构调整的四个探索方案。替代占比近20%的非标准资产需满足三个标准:第一,可容纳大资金,一般在万亿元以上,第二,证券化(标准化)程度高,符合资管新规后的监管导向;第三,回撤可控且有赚钱效应。在此基础上,我们提出了以下四种可能解决方案并做分析:一是“优化指数+被动投资”,二是“基础工具投资+投资顾问(包括机构解决方案团队)”,三是“债券打底仓+另类投资做辅助”,四是“主动管理+产品销售”。江涌岸阔,风正帆悬,未来相关解决方案的效果值得期待。在此过程中,理财子公司的资本规模不是核心约束,后续更需加大在投研体系、销售渠道上的投入,乃至调整现有激励机制和组织结构。

银行理财

动荡时代最大的危险,不是动荡本身,而是仍然用过去的逻辑做事。

——彼得·德鲁克(Peter F.Drucke)

资产管理机构的配置行为是决定资产价格的关键,也是承接企业融资需求、居民财富增值保值的主体。随着国有大行理财子公司成立,净值型产品发行已显著加快,银行理财在资产配置上的调整将是后续影响机构行为和资产价格的边际因素。随着房地产投资水平下降,经济宏观增长中枢下沉,过去银行理财可以“打底仓”的资产类别(特别是非标投资)日渐狭窄。银行理财新的资产在哪里?结合海外成熟资管机构、主权投资基金的配置范式,本文对此重点探讨。

一.不止“资产荒”:为何我国商业银行理财要调整配置模式

过去我国银行理财配置方式依赖于以下两个先决条件:一是资金池模式下理财产品滚动发行。在负债端持续扩张的条件下,这使得理财产品的刚性兑付成为了可能;二是非标资产的“高收益、低违约率”的风险收益扭曲特征提供了高固定回报。投资高增长是高收益资产尤其是债权资产供给的必要条件。2009年以后,房地产和基建投资逐渐成为拉动我国经济增长的引擎,相关债权在地产价格上涨预期下保持了高收益和低违约率,同时又难以直接通过信贷的方式获得融资,这成为了非标资产风险收益特征扭曲的制度性因素。

这种模式在当前监管政策和产业结构下正在被动或主动调整。一方面,过去我国商业银行理财主要基于“信用债与非标资产打底仓”的模式配置资产,通过滚动发行的资金池的模式实现产品刚性兑付。从资管和理财新规政策看,“规范资金池、降低期限错配、减少流动性风险”的监管导向使得过去高收益的产品实现刚性兑付愈发困难。另一方面,从资产来源看,我国城镇化水平逐步饱和约束了房地产投资的天花板,基建投资受制于地方政府债务无法进一步提升。宏观层面的经济增长速度下降下,企业业绩和资产负债率下降甚至一部分破产出清。在这种情况下,传统高收益的债权类资产愈发难以获取。

如果找不到新模式,理财产品在安全且高收益资产有限的情况下,后续存在收益率下滑和规模萎缩的可能性。过去理财产品收益率调整缓慢的主要原因是“资金池”下资产负债管理旧模式和以长期限非标为主的存量高收益资产。考虑到,各家机构对负债规模的重视程度要远高于对理财业务收益,理财负债端利率调整缓慢。后续两个条件均不具备,这必然导致净值型产品收益基准下滑且客户接受的程度有限。

失之桑榆,收之东隅,转轨时期近年来客户对资管产品的配置习惯也在变化。理解这种变化,可能使银行理财业务摆脱过去固有的范式并找到新的突破口。

需求端:原报价型产品收益基准偏低,产品收益曲线需要补全

我们根据收益基准、规模、类型将目前的资管产品绘制成产品线图。整体看,目前我国资管产品主要集中在低收益报价型上,收益基准一般在3%-5%左右,只能满足大众客户现金管理需要;信托产品可以提供7%-10%左右的产品,但主要面向高净值客户;而权益类产品波动较大,即使长期看平均收益水平较高,但投资者真正获得持有并到期收益的寥寥。从这一视角看,随着资管新规后产品刚性兑付逐步被打破,客户已经开始能承受一定程度的回撤。这种情况下,针对公募客户,能提供5%-8%左右年化收益基准水平,较低收益回撤的产品将对现有资管产品线有极大补充。

随着人口老龄化的提升,我国居民的负债期限正逐步拉长,风险偏好亦在增加,这是相关产品创设的有利环境。根据社保基金披露,截至2017年底,我国社保基金自成立以来的年均权益投资收益率达到8.44%,扣除通货膨胀率之后的实际投资收益率达6.15%,这较好的实现了我国居民资产保值增值目的;而基本养老金在2015年以前长期只能投资于国债和银行存款,常年投资收益率较低,部分年份跑输通货膨胀,2016年以后也通过委托全国社保基金理事会的模式加大了风险资产配置,2017年获得了5.23%的投资收益率。目前银行理财的净值型产品主要布局“类货基”“类债基”等期限短、收益确定的报价式产品,这种有一定回撤但长期预期收益较高的“类社保”的产品应是下一步资管产品的布局方向。

供给端:产业结构调整下新资产涌现,这可能填补非标资产空缺

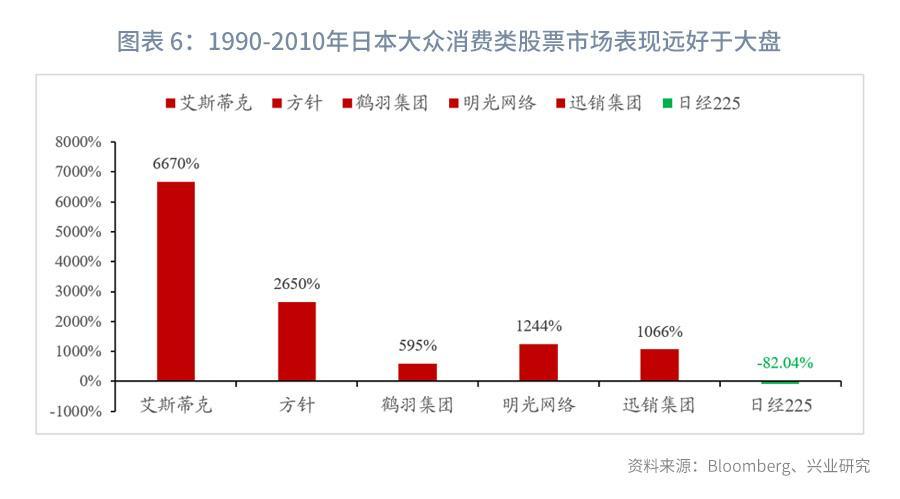

长周期(十年左右的视角)看,大类资产价格的表现与行业格局的调整共振。从美国经验看,下图将不同阶段资本市场表现较好的行业进行梳理,整体上阶段性权益或股权市场表现好的标的均是产业上获得竞争优势的企业。即使在日本,1990年后资本市场长期萎靡(从1990年的38957点一路下跌到6994点),除了雅虎日本(互联网)、软银(高科技创投)外,市场表现好的标的也是迎合了当时日本经济泡沫破裂后的大众消费(尤其是降级消费)产业,相关标的包括艾斯迪克(机器人与自动化)、方针公司(廉价服装连锁)、鹤羽集团(药妆连锁)、明光网络(K12教育)、讯销集团(廉价服装连锁,优衣库母公司)等。

当前而言,低利率环境与行业巨头崛起将是我国现阶段和未来资产环境和产业结构特征。一方面,产业格局从自由竞争走向寡头垄断,行业集中度提高。在此过程中,具有竞争优势的龙头不断蚕食竞争对手,即使在行业空间达到了天花板也能开辟自己的市场空间;另一方面,随着竞争地位确立,大部分企业不需要大量资金去完成产能和基础设施建设,对资金需求降低;龙头企业选择将赚取的现金流进入资管市场(如购买理财)或资本市场(如回购股票和债券,如并购标的);而国家出于去杠杆的动机,也会选择通过低利率环境来缓解付息压力。

行业龙头乃至超级企业的崛起将成为合适的投资标的,这将填补现有非标资产的不足。从茅台、格力乃至腾讯、Apple等企业账面资金看,相关行业龙头公司账面上有大量的现金和理财产品,他们对资本市场融资诉求并不强烈,同时稳定成长和安全边际更适合作为资产管理机构持有的标的。我国目前银行理财规模(非保本口径)约25万亿元,配置非标资产比例近20%,如果能有2-3万亿元参与龙头企业的股权配置,这可以消化近一半非标资产的重新配置问题。

二.海外资管机构的五类经典范式

根据金融学理论,承担多类别资产的系统性风险可以获得风险补偿,这是未来银行理财参与风险资产获得收益的理论基础。当然,银行理财体量大,客户接受产品的波动也是循序渐进的过程,这种情况下银行理财产品的转型有必要借鉴国内外相关资管机构的配置策略。

基于海外成功资产管理机构的配置模式,我们总结了五类经典范式。对于海外资管机构的发展模式,我们之前在专题报告《谋而后动:中美资管产业链对比》已做了全面梳理。抽丝剥茧,我们本节以挪威养老金、耶鲁捐赠基金、加拿大养老金、贝莱德、富达基金五个资管机构为例,概括资管机构做配置的一般模式。

事实上,相关模式的成果依赖于精准的战略选择加上极强的战略执行力以及背后的资源匹配。立志者众,成功者寥寥,过去直接贴标签的分析(如将贝莱德基金等同于被动投资)并不适合我们深刻了解背后的商业模式选择。故本部分更注意分析相关机构成功背后的商业逻辑。

2.1守株待兔:挪威模式

所谓“守株待兔”,即投资上以静制动,选择标准化的方法配置资产,并保持策略的稳定性。长期看,这种策略能实现较稳定的收益,并且成本并不高,主要是坚守、等待和再平衡。在实践中,挪威模式以标准化风险资产为主,主要配置股债被动型产品,要求组合中股债配置比例相对固定,并以此为基准对实际组合中股债配置进行动态调整。

挪威政府全球养老基金(Government Pension Fund Global,以下简称“GPFG”)是全球最大的主权财富基金,成立于1990年,定位包括储存石油收入并实现其保值增值、缓冲政府未来的财政支出、实现财富的代际转移等,资金主要来源于财政部定期从挪威国家的石油收入中向该基金转移的资金,由挪威银行投资管理公司(Norges Bank Investment Management,简称“NBIM” )代财政部管理。截至2018年末,GPFG资产管理规模为8.27万亿克朗(约0.94万亿美金),1998年至2018年间年化回报率约5.5%,扣除成本和通胀的年化实际回报为3.8%。

GPFG主要配置股票、债券两类资产,并实行固定的股债配置比例和严格的再平衡策略。成立之初,GPFG配置比例为股票40%、债券60%,2007年将配置比例调整为股票60%、债券40%,2017年进一步将股票配置比例提高至70%。当实际投资组合中股权比例偏离规定的配置权重4个百分点以上的时候就需要在次月最后一个交易日进行再平衡,通过仓位的调整,将实际投资组合的股债配置比例调整到规定水平,再平衡频率以月度为单位。

这种配置方式主要依靠市场Beta表现,这可能造成收益阶段性波动。由于战略基准中股票配置权重较高,也导致基金收益随着全球股票市场的变动仍存在较大的波动性,对市场行情依赖较高。而且受严格的再平衡策略影响,在熊市的早中期,加大股票配置权重反而会进一步放大损失,且面临一定的尾部风险。这种配置模式在未来将受到一定程度的冲击,典型的靠天吃饭。

2.2 偏师之威:耶鲁模式

所谓“偏师之威”,体现在配置结构上更重视非标准资产,通过增加配置另类投资获得超额收益。相关资产一般流动性较差,但中长期体现出更高的风险收益比和资产收益水平。这种配置策略一般要求负债久期长,短期赎回压力不大。

耶鲁模式大量投资包括股权在内的另类资产,对积极管理能力要求高,通过放弃部分流动性溢价获取超额收益,在一定程度上减少股票市场的波动。

耶鲁捐赠基金(YaleEndowment)为全球最为著名的高校基金之一,资金来源于校友的捐赠,资金来源稳定、没有赎回压力且有免税优势。但每年需要提供现金流支持学校的部分日常开支,因此对收益率要求较高,在9%左右,这也对耶鲁基金的资产配置能力提出了更高的要求。截至2018年6月末,耶鲁基金投资组合的账面价值达到293亿美元,1997-2017年,实现年化收益率12.1%。除2008年外,其余各财年均实现正投资收益。

从资产配置来看,耶鲁基金在资产配置方面体现为明显的股权导向特性,资产组合中权益类或“类权益类”资产占比超过90%。另外,基于捐赠基金的长期属性,耶鲁基金对另类资产情有独钟,近5年来,配置在另类投资上的比例始终保持在50%以上,主要包括杠杆收购、VC、不动产和自然资源四类,2018年财年配置比例分别为14.1%、19.0%、10.3%、7.3%。其他三类投资中,权益类投资的比例较高,近5年来都保持15%以上的配置权重,且保持增长趋势,现金类资产仅为2.3%。因对主动管理要求较高,耶鲁针对另类投资资产重视FOF等委托管理,而非自己完全运作。

2.3 亦步亦趋:加拿大模式

“亦步亦趋”,加拿大模式更多体现了机构资产配置方式的进化,即从标准的股债再平衡出发,持续增加了另类投资、海外投资的比重,策略也更加多元。加拿大模式介于挪威模式和耶鲁模式之间,在投资标准化风险资产的基础上也会依据市场机会及自身管理能力谨慎投资另类资产。

加拿大养老金计划投资委员会(CanadaPension Plan Investment Board,以下简称“CPPIB”)成立于1997年,专门从事加拿大养老金基金(以下简称“CPP”)的投资管理,致力于在风险可控的前提下通过投资收益的最大化实现CPP的保值增值。截至2018财年,CPPIB管理规模3685亿加元,1998-2018年复合收益率7.4%。

在资产配置方面,CPPIB模式更像是挪威模式与耶鲁模式的结合,在设定战略组合并执行再平衡策略的同时,也会依据市场机会及自身管理能力投资另类资产。具体来看,其组合管理框架包括参考组合、战略组合、目标组合三部分。其中参考组合负责定位风险偏好,主要由分散化、低成本、流动性好的资产构成,其收益为实际组合的收益基准。

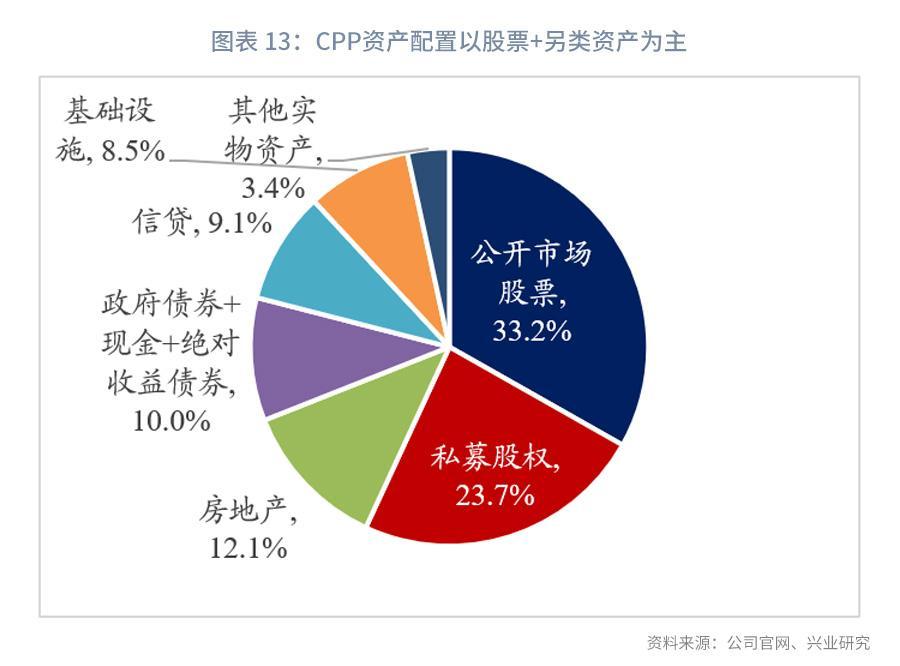

目前CPPIB体现出了高海外资产占比,高实物资产占比的特点。2019组合中85%为除加拿大以外全球权益市场,另外15%为加拿大政府债券。战略组合反映未来5年甚至更长期限的组合配置计划,由6大类资产和4大区域国家的资产组成,风险目标与参考组合持平,通过跨资产类别的调整,实现超越参考组合的长期回报。目标组合则是确定当年的各类资产和区域的配置区间,通过各类资产配置区间的调整将实际投资组合趋近于战略组合,并根据偏离程度进行再平衡。截至2018年财年,投资组合中权益、固收、实物资产的占比分别为59.1%、17.4%、23.5%,权益资产既包括上市公司,也包括非上市公司,实物资产的投资范围则包括房地产、基础设施、可再生能源和自然资源等,非上市公司股权及实物资产等另类资产的合计投资占比达到50%。此外,CPPIB也会使用20%的杠杆来增加收益。

2.4 牵线木偶:贝莱德/先锋模式

凭借近6万亿美元规模,贝莱德、先锋基金的资产管理规模已稳居全球前三。近年来,投资界对相关资管巨头的分析研究已汗牛充栋。但整体看,国内机构常把“被动投资”给相关机构贴上标签,但对背后的商业模式创新讨论的较少。被动类产品创设成本低,参与门槛并不高,背后更应关注的是通过投顾、定制团队提供的解决方案沉淀了客户资金。在这个商业模式中,被动类产品只是不能说话的“木偶”,背后更有价值的是提供资产配置解决方案的“牵线人”。

贝莱德/先锋基金模式侧重于被动投资,产品以指数类产品为主(包括指数基金、ETF),在被动配置形式的背后通过为客户提供解决方案的形式获得资金粘性,实现规模的迅速扩张。其中尤以贝莱德最具代表性。

贝莱德集团(BlackRock),成立于1988年,最初是一家风险管理和固定收益资产管理公司,如今已成长为全球最大的资产管理公司和ETF提供商,截至2018年末,公司管理资产为6.44万亿美元。公司资产组合中,被动管理规模约占总资产规模74%,主动管理类产品主要集中于债券型产品。

公司通过多种工具为机构为主的客户提供配置解决方案。公司利用强大的Aladdin数据系统,在全球股票、债券、商品等市场进行风险场景测算和资产配置。从公司产品分布来看,权益类产品占比最高,2017年,资产管理规模约占所有产品的54%,其次是固收类产品,约占30%,第三位是多元类产品,约占8%。公司权益类产品中被动管理占比高达90.8%,近五年规模占比最大的产品都是非ETF指数型(主要是优化指数)组合,2017年,该产品占权益类产品资产管理规模的比例达到51%。iShares(股票ETF)组合的占比逐年上升,从2013年的31%上升至2017年的39%,规模占比最小的是主动管理组合。固收类产品当中,则以主动管理占多,但近五年规模占比呈下滑趋势,截至2017年,主动管理组合在固收类产品的资产管理规模当中占比为44%,其次是非ETF指数型组合,占比35%。

公司拳头产品为ETF基金,在全球规模前100大股票型ETF基金中,贝莱德共42支。公司ETF产品资产加权平均费率仅0.067%,显著低于市场ETF资产加权平均费率0.21%,并通过Aladdin风险管理系统及系统化的量化技术等科技手段,降低管理成本,提高产品收益率,通过低费率和相对高收益率提升产品客户粘性。公司客户当中,各类机构占据了较大比例。2017年,机构客户比例约为60%,覆盖养老机构、捐赠基金、基金会、官方机构以及金融机构。零售客户在近五年都维持35%~40%比例。从零售客户线上线下的分布来看,公司收购iShares平台后,线上零售客户的比例逐年攀升,截至2017年,线上零售客户占据零售客户的73.6%。

该模式的门槛不在于被动类产品,核心竞争力是客户的粘性,这需要配备专门的方案解决和投资顾问团队。

2.5 暗度陈仓:富达模式

“明修栈道,暗度陈仓”意味着出奇制胜的战略意图。富达基金培育了彼得林奇等权益型明星基金经理,在上世纪就率先在同业中突破了万亿美元资产管理规模。但富达基金目前规模仅维持在不到3万亿美元,规模上已被贝莱德、先锋基金拉开了差距,一度被认为没落。实际上,“暗度陈仓”,富达模式近十年来探索出了“资产管理+财富管理”双轮驱动的模式。目前,富达基金通过主动权益业务创设管理费最高的产品(权益类产品占比60%以上),同时通过扩张财富销售规模(目前近7万亿美元)来赚取销售佣金,这背后是极强的战略执行和组织能力。

富达基金成立于1946年,总部在美国波士顿,是全球最大的基金公司之一,也是美国最大的养老金管理公司。富达基金主要提供股票型、债券型、货币型基金以及另类资产投资和资产配置产品,截至2018年9月末,公司管理资产规模为2.7万亿美元,其中股票类资产管理规模为1.6万亿美元,另外服务规模为6.8万亿美元。发展至今,富达基金已经不再是一个仅提供基金产品的基金公司,而是成为一家为投资顾问与终端客户提供解决方案的公司,主要业务包括独立顾问、PB业务、投顾后台服务三类。独立顾问业务主要提供专业理财投资和服务以及全面整合的经纪和托管服务。PB业务主要是为金融中介公司提供清算、托管、投资、经纪和交易服务。投顾后台服务则是为经纪商/经销商提供清算和执行产品以及集成生产力工具,以帮助其提高盈利能力,推动业务增长并建立更深层次的客户关系。此外,富达基金还根据客户财富存量设置了多样产品销售条线,销售除了自己基金公司下的各类型产品。

三.配置新范式:选择与执行

海外资产机构配置模式给我们启示在于:第一,资管机构普遍以标准化风险资产为主,主要配置股债被动型产品(挪威模式);第二,适时适当增加另类资产配置,本质上是牺牲流动性拓展资产配置的有效前沿,获取系统性回报(耶鲁模式和加拿大模式);第三,被动型产品费率低廉,容易实现规模扩张,但这一过程中需要获得客户长期信任,需要专门的方案解决和投资顾问团队(贝莱德/先锋模式);第四,平衡好资产管理和财富管理,前者赚取管理费和投资收益分成,后者基于销售规模获取佣金,两者商业模式需要差异化的资源和解决方案(富达模式)。

如何运用这五种模式参与到我国资产管理机构尤其是商业银行转型中?对于我国商业银行理财模式,我们认为后续新增的资产配置类别和模式应符合三个标准:第一,可容纳大资金,一般在万亿元以上,第二,证券化(标准化)程度高,这符合资管新规后的监管导向;第三,回撤可控且有赚钱效应。

基于这个标准,纯指数投资和纯另类投资可能均不适合我国商业银行理财新的配置模式。一方面,从下图回撤结果看,基于上证指数、创业板指数的纯权益指数回撤巨大(最大回撤在40%以上),风险收益比不佳,以此打底仓的产品客户难以接受;另一方面,除了中小房企和地方融资平台的非标资产,我国可选的另类投资类别也很有限,且低流动性资产不符合资管新规中对公募产品的要求。从耶鲁模式经验看,另类投资主要集中于私募股权投资,海外已经有了财务杠杆(Financial Engineering)、资产价值提升(EBITDAImprovement)和市场套利(Multiple Arbitrage)等多种策略,而我国除了Pre-IPO阶段有较多PE基金外(主要是赚套利的钱),成长期(VC)和成熟期(Buy out)基金规模均非常有限。

综合考虑我国金融市场、投资者的现实背景和海外先进机构的经验,我们提出四种可能的解决方案:

范式一:优化指数+被动投资

考虑到基于纯现有指数难以直接研发产品,未来优化指数产品可能是产品创设的基础。相关产品可能包括以下类型:一是大类资产指数,如股票、债券、商品等各大类资产的代表性指数;二是每大类资产主题或细分子领域指数,如权益中包括大小盘、价值风格、成长风格、高股息风险,债券中包括利率/信用、长短期限、产业债/城投债、地域等;三是将一些主动量化策略的被动化复制(即Smart Beta策略),目前在投资界影响较大的PB-ROE模型均可以基于量化方法实现。

试举两例进行分析:一是我们发现Wind全A指数长期表现优于上证指数,由于上证指数是按照市值加权平均的指数,市值高的股票(如银行保险、石油石化等板块)权重就较大;而Wind全A是根据股票的自由流通市值来确定权重的,则就规避了市值因素的影响。从数据结果看,2013年1月至2019年9月,上证综指年化收益率为4.40%,期间最大回撤为-52.30%,sharp值0.17,而Wind全A年化收益率10.28%,期间最大回撤-55.99%,sharp值0.38。

同时,我们关注了一些简易的量化策略。以雪球上“蛋卷”基金研发的一篮子指数产品中的“二八轮动”策略为例。该策略成分标的为沪深300、中证500和国债指数,本质是运用了股票债券的简单轮动效应。方法为:对比当前交易日收盘数据与二十个交易日前的收盘数据,选择沪深300指数和中证500指数中涨幅较大的一个,于下一个交易日收盘时切换为持有该指数;若两个指数均为下跌,则于下个交易日收盘时切换为持有国债指数。

我们做了简单回撤:以2013年1月4日至2019年9月20日作为运行回撤区间,初始本金为10万元,回撤的基准收益为沪深300,结果如下所示,回撤区间内蛋卷策略收益239.45%,年化收益20.55%,基准收益55.99%,阿尔法0.150,贝塔0.496,夏普比率0.855,胜率0.488,盈亏比1.843,最大回撤-29.54%,整体表现也比纯上证或创业板指数要好。

对于“优化指数+被动投资”的投资范式,好处在于费用成本相对低廉,配置的资产流动性较好,可以容纳大资金,回撤可控能提供稳健收益,产品适合最广泛的客户。难度在于“优化”本身就意味着“主动管理”,这其实考察了各资管机构的投研水平,简单且效果良好的策略是稀缺的,高研发投入成就了相关资管机构的壁垒。

范式二:基础工具投资+投资顾问(包括机构解决方案团队)

这类范式也是在研发以基础工具为主的被动类投资,考虑到交易要求,一般产品以ETF投资工具为主。与范式一不同,这种策略更淡化“优化”,而在于提供“全面”的产品线。以美国成熟市场为例,附录中总结了可能的被动类产品线结构。

客户不可能投资所有的工具类产品,错误的时间投到错误的产品也会造成客户亏损,故这需要独立的投顾团队参与客户的产品选择与配置中。事实上,包括Vangard、Blackrock等海外资管机构均有类似团队指导客户资产配置,如投资顾问(针对中等收入客户)、如解决方案团队(针对机构客户和部分超高净值客户)。相关团队可能内部雇佣,甚至可以建立平台后可以设置自雇合作的模式(如嘉信理财就采取这种模式)。

“基础工具+投资顾问”事实上已经改变了传统资产管理机构的商业模式,即从“管理费(大头)+投资收益分成”转成了“投顾咨询费(大头)+管理费”的模式。由于产品以工具类投资为主,必然收不到很高费率(海外ETF一般费率在10BP以下),这种情况下基于客户的管理规模收取一定比例的咨询费将成为资管机构主要收入来源。海外投顾费率一般在30BP左右(如果非自己雇佣要双方分成),采取先咨询收费后配置产品的模式。这种模式好处在于可以给客户提供多种解决方案,可以容纳较大资金,但壁垒在于要建立有效的投资顾问(或方案解决)团队。同时,除少数私人银行高净值客户(如采取全权委托模式)外,我国目前客户对这种付费习惯接受度不高,这需要持续的资管产品消费习惯培养。

范式三:债券打底仓+另类投资做辅助

在资产配置过程中,通过牺牲一定流动性换取较好绝对收益有合理性。事实上,目前银行理财子公司有能力配置一定比例的另类资产。从草根调研看,目前各家行新推出的净值型产品中资产也有15%-20%不等的非标资产。

理财子公司配置另类资产优势一方面在于资本金较为充足。目前国有行注册资本均在百亿元左右,股份制银行普遍在50亿元左右,即使城商行也在10亿元左右,而公募基金资本规模仅在亿元水平,这使得理财子公司面临流动性冲击时更为从容。同时,目前监管政策对相关配置策略较为务实。从中国银行业协会于2018年8月发布的《商业银行理财产品核算估值指引(征求意见稿)》看,监管意见明确了商业银行可以在会计准则和监管规定的范围内选择摊余成本对资产或负债进行估值,同时专门提到银行理财可以使用“侧袋估值法”的概念,即理财产品管理人无法对金融资产进行合理评估预期风险计提减值时,可采用“侧袋估值”,将产品中上述金融资产与其他金融资产进行隔离,放入“侧袋账户”中,并锁定与其对应的客户和持有份额。“侧袋估值法”之前主要用于公募基金专户、私募类产品中,银行理财主要发行公募类产品,相关估值方法的明确有利于理财部门更从容配置另类资产。

事实上,这种“债券打底仓提供较低且稳定的绝对收益,另类投资增厚收益”是银行理财部门较习惯的配置策略。解决资本和估值方法后,未来这种模式最大的壁垒在于另类资产策略的研发和采集。除房地产和融资平台的非标在2010年后一直长盛不衰外,我国目前缺乏长期有效的另类资产配置策略。阶段性看,2013-2015年的两融收益权、股票质押;2014-2015年的分级产品优先级、定增、打新股,2017年后的消费金融、商品CTA策略、转债/交债等均取得了媲美于传统非标资产的风险收益水平。

下表对相关另类资产策略进行了总结。相关资产有的是赚取资产配置轮动的钱(如可转债,商品CTA等),有的是赚取制度套利的钱(如股票打新),有的是赚取居民习惯变化的钱(如消费金融)。当然,这个过程中也有失败的案例,如2015年后的新三板,2017年后的股票定增事后看均是消灭客户的过程,这从一个侧面体现出另类资产策略研发的价值。

范式四:主动管理+产品销售

基于银行的物理网点和客户口碑积累,银行理财子公司天然自带了平台和销售属性。这使得理财子公司有可能像富达基金一样,实现主动资产管理和产品销售两者合一。

这种模式要打通资产管理和财富管理两类业务有交叉的商业模式。资产管理靠近资产,通过投资策略研发实现理财产品创设,获取管理费收入;财富管理更靠近客户,除收益风险达到客户要求外,也要通过更软性的“增值”服务(如避税、传承、移民等)达到客户要求,获取销售佣金或投顾收费。

这种模式有较大想象力,即通过主动类产品获得高毛利水平,同时借助资管产品销售获取高客户存量。考虑到主动类产品实现“爆款”销售需借助于市场行情表现,这种模式可以实现牛市中有显著高增量,熊市可平滑规模的发展模式。但这种模式对资管机构的要求也最高,即要求机构在上游(投研能力)、下游(销售能力)均有竞争优势,同时这还要协调与母行零售、私人银行等有销售能力的部门利益分配,完成这一模式最大的难度实际上在于管理体系。

四.总结

海外资产机构经典配置模式给我们启示在于:第一,资管机构普遍以标准化风险资产为主,主要配置股债被动型产品(挪威模式);第二,适时适当增加另类资产配置,本质上是牺牲流动性拓展资产配置的有效前沿,获取系统性回报(耶鲁模式和加拿大模式);第三,被动型产品费率低廉,容易实现规模扩张,但这一过程中需要获得客户长期信任,需要专门的方案解决和投资顾问团队(贝莱德/先锋模式);第四,平衡好资产管理和财富管理,前者赚取管理费和投资收益分成,后者基于销售规模获取佣金,两者商业模式需要差异化的资源和解决方案(富达模式)。

基于海外机构的配置经验,结合我国制度背景,我们总结了四类解决方案,该方案可能适用于我国商业银行转型。下表对此总结如下:

资产管理一方面满足企业融资尤其是优质企业的直接融资需求,另一方面实现了居民财富长期的保值增值。在我国人口老龄化、产业结构调整的过程中,资产管理行业的地位更加凸显。事实上,随着资管新规的颁布,真正的资产管理业务在我国才刚刚起步。资管国之重器,转型任重道远。百舸争流,未来以银行理财、公募基金、保险、信托转型图变的过程中,“大而全”“小而美”的资产管理机构均会凸显。这一转变过程中,我们会持续保持关注。

服务支持人员

-

李璐琳021-2285275113262986013liliulin@cib.com.cn

-

汤灏021-2285263013501713255tanghao@cib.com.cn